莫言在美国演讲,自曝被家乡人抗议,被骂是背叛家乡的人

莫言被家乡人抗议,被骂背叛家乡。

莫言曾在美国演讲,向美国人诉苦,说他被家乡人抗议,被家乡人骂他背叛家乡。

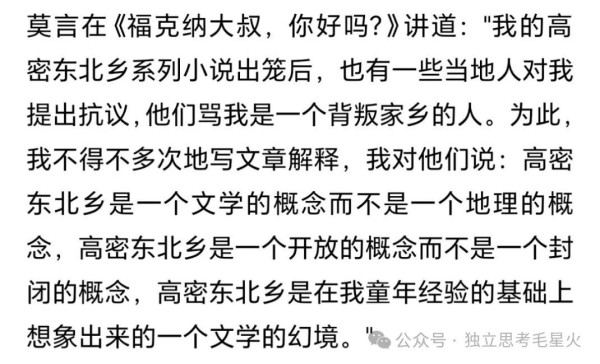

(见:莫言:《福克纳大叔,你好吗?》一文,原载《讲故事的人》莫言著,浙江文艺出版社,2020年版。)

当一位作家的名字与“背叛家乡”的骂名联系在一起,无论争议背后有多少复杂的缘由,对作家自身而言,都该是一种难以洗刷的耻辱。

这种耻辱,无关创作自由的边界,无关现实批判的勇气,而在于作家与故土之间最本真的情感联结,终究在文字的传播中变得脆弱而扭曲。

作家的笔,从来不是凭空生长的芦苇。童年巷弄的叫卖声、田埂上的泥土气息、长辈口中的乡俗故事,这些刻在骨血里的记忆,是创作最初的养分。

家乡不仅是地理意义上的起点,更是作家精神世界的根系——它赋予作家独特的叙事视角,提供解读人性的原始样本,甚至塑造着文字里潜藏的温度与节奏。

一个作家若在作品中让家乡人读出了“背叛”,本质上是这份根系与枝叶的断裂:要么是他在书写时剥离了情感的底色,要么是他误将刻薄当作深刻,让文字变成了刺伤故土的利器。

曾有位乡土作家,在作品中把家乡写成“愚昧的沼泽”,将乡邻刻画成“麻木的群氓”。他或许以为这是对国民性的深刻批判,却忘了那些被他丑化的“群氓”里,有曾分给他半块窝头的大娘,有教他编草绳的老伯。

当家乡人指着他的书骂“白眼狼”时,他赢得了文坛的“深刻”赞誉,却弄丢了对故土最基本的温情与敬畏。

文学的批判诚然可贵,但批判的前提,应是爱之深责之切的痛惜,而非居高临下的鄙夷。若作家的笔端只剩下冰冷的审视,看不到故土在苦难中的坚韧,读不出乡邻在粗粝下的善良,这样的书写,即便技巧再娴熟,也是精神上的“忘本”。

家乡人对作家的“背叛”指控,往往带着朴素的情感逻辑:我们看着你长大,你却把我们的伤疤撕给外人看。

这种逻辑或许不够“理性”,却藏着最真挚的期待——期待作家笔下的家乡,既有真实的褶皱,也有温暖的肌理;期待那些被书写的苦难,最终能通向疗愈与成长,而非成为供外人猎奇的谈资。

当作家的文字只满足于揭露阴暗,却吝啬于注入共情,只热衷于放大矛盾,却忽视了故土的进步与希望,这种书写便容易沦为对家乡的“精神背叛”。

毕竟,真正的故乡书写,从来不是单向的批判,而是带着体温的对话——既正视它的过去,也理解它的当下,更相信它的未来。

一个成熟的作家,应当懂得如何在真实与尊重之间找到平衡。鲁迅写故乡的麻木,字里行间藏着“救救孩子”的呐喊;沈从文写湘西的闭塞,笔墨中浸透着对乡土诗意的眷恋。他们的批判从未被视为“背叛”,正因文字里始终跳动着对故土的赤诚。

反观那些被家乡人指责的作家,多是在创作中丢失了这份赤诚——要么将家乡当作博取关注和名利的工具,要么用极端的叙事迎合外界对“乡土中国”的刻板印象。更可恨的是,有的还恶意诋毁家乡和祖国,沦为文化汉奸。

当文字变成疏离故土的手段,作家与家乡的情感纽带便已断裂,这种断裂本身,就是对创作初心的辜负,是作家无法回避的耻辱。

作家与家乡的关系,本该是相互成就的共生。家乡以厚重的土壤滋养作家的灵感,作家以真诚的文字为家乡留下精神印记。

若这份关系走到“背叛”的指控,作家最该反思的,或许不是外界是否理解自己的创作,而是自己的笔,是否还带着来自故土的温度。毕竟,一个连家乡人都无法理解其善意的作家,再深刻的批判,也终将失去最坚实的精神根基。更让人质疑居心不良,用心歹毒。

问题来了,莫言会反思么?莫言还被骂背叛祖国,背叛父母。像莫言这样被痛骂的作家,新中国没有第二个!

更可笑讽刺的是,莫言这种人还有无数拥趸为其呐喊助威。事实证明,当今社会太纵容莫言及其拥趸,才让它们横行!

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群

|

|

|

|

|

|

|

|