被彭德怀称为 “史无前例”,朝鲜停战谈判里的战略博弈

抗美援朝战争是第二次世界大战之后发生的一场具有相当规模的国际性局部战争。在两年零9个月的战争中,谈判斗争也持续了两年之久,经历了边打边谈、军事斗争与政治斗争交织在一起的迂回曲折的过程,这在以往的战争中是罕见的。1953年7月27日,朝鲜停战协定在板门店正式签字,历时三年多的朝鲜战争宣告结束。朝鲜停战谈判成功,为世界各国人民争取和平解决争端,树立出一个新的典范。

在决策出兵朝鲜之时,党中央和毛泽东对于以谈判的方式解决朝鲜问题就有所考虑,至于何时进行谈判,须视战争形势的发展以及时机是否对我有利来定。毛泽东在1950年12月23日给彭德怀的电报中曾经预计:如果志愿军能够进行有力的作战,大量歼灭敌人,则“有迫使美国和我进行外交谈判之可能”。

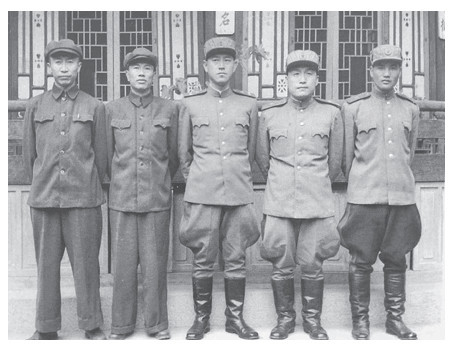

1950年7月10日,朝鲜停战谈判最初的朝、中方面代表(左起:解方、邓华、南日、李相朝、张平山)

这种可能曾在第二次战役后首次出现。美军遭受志愿军沉重打击,败退至三八线,特别是志愿军越过三八线之后,在美国政府内部及其盟国之间引发了关于侵朝政策的争论,开始考虑与我方谈判的必要性和可能性。但我方分析当时敌人主要军事力量并未受到严重削弱,而且仍在计划扩大战争,其不会在公平合理的基础上同我谈判解决朝鲜问题。敌人建议谈判的实质是企图诱我停战,以便取得喘息时间,整军再战,卷土重来。中共中央和毛泽东看破了美国政府的这一伎俩,针锋相对地提出了“先谈判后停火”的方案,并且明确声明:要谈判,就要把相关问题一起谈,包括外国军队撤出朝鲜,解决台湾问题,恢复中国在联合国的合法席位等。因此,当时的双方立场和意图南辕北辙,根本不具备谈的条件。

美国被迫调整战争政策,却不断试探朝中的态度

第五次战役后,战场形势发生了新的变化。志愿军虽然没有像前三次战役那样取得巨大的胜利,但其战略价值非凡,让美国政府真切地认识到:朝鲜战争是一个无底洞,看不到“胜利的希望”。在这种情况下,美国政府被迫调整了战争目标和战争政策,决定“通过停战谈判结束敌对行动”,并开始通过各种外交渠道试探朝中方面的态度。

1951年5月31日,美国国务院顾问乔治·凯南在会晤苏联驻联合国大使马立克时,试探性地提出在朝鲜以三八线为界进行谈判和停火的意见。苏联将这一消息通报中国。中共中央对此进行了认真的分析和权衡。在中共中央召开的会议上,多数同志主张志愿军应该在三八线附近停下来,争取通过谈判停止战争。6月3日,金日成专程到北京与毛泽东会谈。毛泽东表示:应该改变战争进行的方式,军事斗争和政治斗争双管齐下,采取边打边谈的方针,一方面同美国方面谈判,争取以三八线为界实现停战撤军;另一方面对谈判成功与否不抱幻想,在军事上必须作长期持久的打算,以坚决的军事打击来粉碎敌军的任何进攻。金日成表示同意。会谈后,毛泽东派高岗与金日成一起到苏联,向斯大林报告了朝中方面的意见。斯大林于6月13日致电毛泽东:“我们认为现在停战是件好事。”

这样,以三八线为界,通过谈判争取结束战争,成为中共中央所确定的新的战争目标,并且得到了朝鲜和苏联方面的认可。7月10日,朝鲜停战谈判在开城来凤庄开始举行(1951年10月25日,谈判地点改为板门店)。抗美援朝战争由此进入了一个新的阶段。

但是,朝鲜停战谈判是在中朝军队由战略进攻转入战略防御、暂时处于守势情况下开始的。因此,美军在谈判初期表现得非常傲慢,完全不愿意与朝中方面进行平等的谈判,企图居高临下的主导谈判。“联合国军”总司令李奇微指示首席代表乔埃:毫不调和地反对共产主义是美国立场的前提,代表们要从实力出发,绝不可软弱。在谈判中,语言要“简短、生硬、有力”,只要说得出口,“就尽量粗鲁”。因此,美方代表在谈判桌上不但拒绝讨论朝中方面提出的限期撤出朝鲜境内一切外国军队等议题,而且对朝中方面提出的所有方案都态度强硬。停战谈判因此步履艰难,仅讨论日程安排就持续了半个多月。在转入军事分界线谈判之后,美方的态度更加蛮横。以三八线为界停战的设想,本来是美方提出的,但美方提出这个设想的时间是5月,那时第五次战役尚在进行之中,战线还位于三八线以南地区。而谈判开始时,战线在东部地区已经移到了38.5度线附近的山区,志愿军只是在西线控制着三八线以南的部分地区。因此,美方态度大变,不仅拒绝以三八线为界停战,坚持以实际接触线为界停火,而且要求志愿军再让出1.2万平方公里土地作为美军“海空优势补偿”,甚至叫嚣“让炸弹、大炮和机关枪去辩论吧”。

美国方面在战俘问题上发难,造成了谈判的长期拖延

朝鲜停战谈判开始时,中共中央就认为:谈判的中心问题是确定军事分界线,并估计在军事分界线达成协议后,其他问题的谈判即使有波折,也不会无限期地拖延,有可能在1951年内达成协议,实现停战。

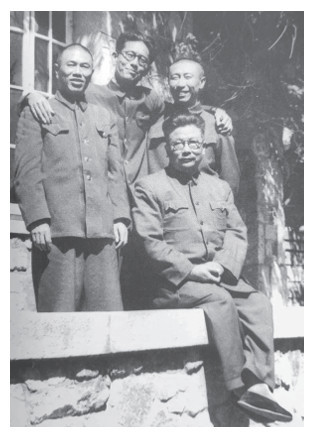

1951年9月15日,邓华(左一)与李克农(坐者)、乔冠华(左二)、解方(左三)在朝鲜开城我方谈判代表团驻地合影

谈判中,美方极力反对朝中方面以三八线为军事分界线,双方武装部队同时撤离三八线的正确主张,认为美在东线后撤以后难以重新攻取,而朝中方面在西线后撤以后则易于重新攻取,因此表示愿意讨论以军事实际为依据的军事分界线。1951年秋季防御作战结束后,鉴于谈判双方在这个问题上形成的僵持局面,中方代表团经过反复研究,并同三八线进行了对比,决定不再坚持以三八线为军事分界线而向对方提出以实际接触线为军事分界线的建议。按照这个方案,虽然敌方在三八线以北所占的土地面积比我方在三八线以南所占的面积稍大一点,但这一地区山高地瘠,气候严寒,人口稀少;而我方在三八线以南的新解放区,物产丰富、气候温和、人口稠密;开城在我方控制下,距离敌人的统治中心汉城很近,如果战争重新爆发,中朝军队可以直指汉城,给敌人以重大威胁。这个方案,不论在政治、经济上或者在军事上对朝中方面都是有利的,对敌人则相对不利。如果我方继续拘泥于原有方案,是不会收到如此效果的。

11月27日,朝鲜交战双方就军事分界线问题进行的谈判取得了突破。但是在谈判桌上,却出现了中共中央和志愿军始料不及的情况:美国方面在战俘问题上发难,造成了谈判的长期拖延。

根据日内瓦协定,交战双方在战争结束后应该立即释放或遣返全部控制的战俘人员。朝中方面根据这一准则,提出了遣返全部战俘的方案,并估计“这一问题不难达成协议”。1951年12月18日,谈判双方正式交换战俘材料。朝中方面的名单中包括南朝鲜军战俘7142人,美英等“联合国军”各国俘虏4417人,共计11559人;美方提交的志愿军和朝鲜人民军被俘人员名单中,朝鲜人民军111774人,志愿军为20700人,共计132474人。双方俘虏的数目有较大差额。

美方不打算全部归还朝中战俘,以种种借口拖延,拒不接受朝中方面全部遣返战俘的建议。甚至在谈判进行了22天后,才炮制出“一对一”原则的战俘遣返方案,声称要“对等遣返”“自愿遣返”。这个方案既违反《关于战俘待遇之日内瓦公约》的规定,又荒唐险恶,自然遭到朝中方面的坚决反对。

美方“自愿遣返”的方案,彻底暴露了其在谈判中的真实意图,中共中央指示志愿军和谈判代表团:坚持全部遣返的原则,绝不妥协,决不让步;不怕谈判拖延,不怕战争拖延,直到美国转变态度,妥协停战。

由于美国政府的顽劣态度,谈判未能按中国和朝鲜的愿望进行,战争拖过了1951年。双方代表们继续纠缠在几个分歧严重的条款中,试探、申辩、对峙。

1951年,邓华(前右一)在朝鲜开城

围绕遣俘原则问题,参与谈判的朝中方参谋人员确实费了一番苦心。朝中方面不仅要做到有理有利,还要让美方难以拒绝。在吸收美方合理观点意见后,朝方提出一个扫清外围、孤立重点、最终迫使对方在遣俘原则上让步的方案。这个方案报经中共中央政府批准后,1952年2月3日朝中代表在谈判会上提出。提案考虑了美方提案的要求,提议停战后将战俘一律送至非军事区,交由对方接管,然后对战俘进行访问,按国籍、地区进行分类和遣返。至于战俘的安排,如平民返乡、不再参加敌对行动的,和重伤重病战俘优先遣返,成立战俘遣返委员会负责计划、监督遣返事宜等,朝中方面都作了合理考虑。这个提案公布后得到国际舆论的称赞,美国政府也不便直接反对。

此后,虽然该议程的谈判仍在进行,朝中方面显得积极主动,但由于美方坚持扣留朝中战俘,谈判已完全陷入僵局。

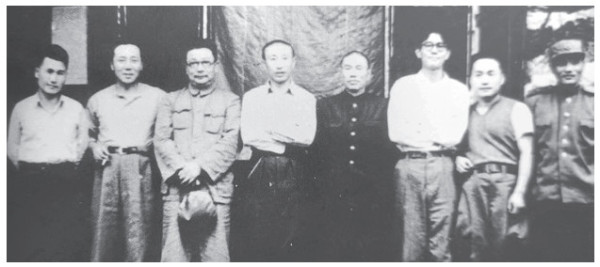

1951年,中国人民志愿军停战谈判代表团部分成员合影(右三起:乔冠华、邓华、解方、李克农)

打谈结合,迫使敌人签字停战

强大的军事力量是谈判斗争的坚强后盾。在谈判斗争中,如果不能在军事上狠狠打击敌人,敌人是不会轻易地坐到谈判桌旁同我平等协商的。抗美援朝战争的收局阶段,志愿军以军事胜利为基础,边打边谈,迫使敌人恢复谈判,并作出让步。能战方能言和,这是颠扑不破的真理。

敌人为了拖延谈判,在战俘问题上对我进行讹诈,先后出动590余架飞机轰炸中朝边境的水丰发电站和朝鲜北部地区一些发电站,发动“金化攻势”,谋划朝鲜东西海岸两栖登陆,以威逼朝中方面接受其非法强迫扣留战俘的荒谬主张。

毛泽东在1953年2月7日全国政协一届四次会议上宣布:如果美方继续扩大战争的冒险行为,中国就准备将战争进行下去,“美帝国主义愿意打多少年,我们也就准备跟它打多少年,一直打到美帝国主义愿意罢手的时候为止,一直打到中朝人民完全胜利的时候为止”。

艾森豪威尔政府在朝鲜问题上陷入了困境。在这种情况下,美国人只能通过其他途径寻求转机。1952年12月13日,国际红十字会通过一项决议,建议朝鲜交战双方在停战前先行交换病伤战俘。美国政府通过各种方式持续发酵红十字会的建议,力求以此为突破口,打破谈判僵局。1953年2月22日,克拉克正式致函金日成和彭德怀,提议在停战前先行交换病伤战俘。

在接到克拉克来函后,毛泽东认为:此时志愿军和人民军方面在战场上处于有利形势,再打几个月,军事形势会更加有力,就有可能迫使美国在遣返战俘问题上有所松动;另外,美方来函是否真心实意,尚待证明。如果我方就此提出恢复谈判,时机尚不成熟。所以,采取的态度依旧应该是“一动不如一静”。

但是就在这时,斯大林突然逝世。苏联新领导人随即调整了朝鲜问题的政策,希望朝鲜战争尽早结束,朝鲜方面也有这种意愿。在周恩来率领的中国政府代表团赴苏联参加斯大林葬礼期间,中苏双方多次就朝鲜问题进行了磋商,并征求了朝鲜方面的意见。随后,中共中央进行了认真研究,在全面权衡利弊的基础上,正式决定接受苏联的建议,在战俘遣返方式上作出让步,以争取实现朝鲜停战。

3月28日,金日成、彭德怀复函克拉克:同意交换伤病战俘,并表示准备恢复在板门店的谈判。30日,周恩来发表《关于朝鲜停战谈判问题的声明》,指出:“中华人民共和国政府和朝鲜民主主义人民共和国政府本着一贯坚持的和平政策,本着一贯努力于迅速实现朝鲜停战,争取和平解决朝鲜的问题,以维持和巩固世界和平的立场,准备采取步骤来消除在这个问题(战俘问题)上分歧,以促成朝鲜停战。”周恩来这个声明得到了包括参加“联合国军”的英法等国在内许多国家的支持,美国也就此下了台阶。美军战史说,周恩来的声明展现出自1952年4月以来解决朝鲜战争最光明的希望。

4月26日,双方谈判代表团大会在中断6个月零18天后终于重新恢复。由于对美国当局一贯所为的深刻认识,在复会前毛泽东就告诫志愿军领导同志:军队方面只管打不管谈,不要松劲,一切仍按原计划进行。果然,谈判恢复后,双方在中立国提名问题上又有争议。美方和南朝鲜李承晚集团还企图停战后立即释放不直接遣返的朝鲜籍战俘,这仍然等于扣留战俘。朝中两国坚决反对一切直接扣留或变相扣留战俘的企图。1953年5月,为了配合谈判斗争,争取在对我有利的形势下实现停战,志愿军决定以美军为打击重点,提前发动夏季进攻战役。

在志愿军战场攻势的配合下,6月8日,谈判双方最终就战俘问题达成协议。美方基本同意朝中方面关于中立国提名和战俘问题的方案。至此,一年多来唯一阻碍停战达成协议的战俘遣返问题获得解决,停战谈判议程全部达成协议。谈判双方转入重新校订军事分界线的工作。准备签订停战协定的其他工作也都在紧锣密鼓地进行。至6月18日,停战前的各项准备工作均已完成,停战协定签字在即。当时,双方心照不宣地将签字日期定在朝鲜战争爆发三周年的日子—6月25日。

然而,就在战俘问题达成协议后10天,南朝鲜李承晚当局因不满美国与朝中方面达成的战俘协议,从6月17日深夜到月底,以所谓“就地释放”为名,强行将朝鲜人民军战俘2.7万余人(其中有志愿军被俘人员50名)扣留,企图破坏停战的实现。

为了打击南朝鲜李承晚集团破坏战俘遣返协议的无理行动,毛泽东和彭德怀决定推迟签字,再打一仗惩罚南朝鲜当局。声势浩大的金城战役于7月13日打响,志愿军一举攻破南朝鲜军四个师防守的正面25公里的阵地,夺取土地190多平方公里。在志愿军凌厉攻势打击下,以美国为首的“联合国军”作出不再破坏停战的保证。7月27日,朝鲜停战协议终于签字了。

朝鲜停战谈判之所以持续了两年之久,表面上双方在各项议程的谈判中立场分歧较大,根本原因还是战场较量的结果体现。毛泽东后来的评价直击要害:“美帝国主义者很傲慢,凡是可以不讲理的地方就一定不讲理。要是讲一点理的话,那是被逼得不得已了。”和平要靠斗争去争取,谈判要以实力为后盾。过去如此,将来也不会变。

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群

|

|

|

|

|

|

|

|