这些孩子为何会牵动着周恩来总理的心?

1960年前后,党和人民面临着新中国成立以来最严重的经济困难。严重的自然灾害造成粮食大面积减产,浙江、江苏、安徽等地也出现了粮食短缺现象。

那时,很多贫困家庭萌生了一个想法,把孩子送到条件更好的城市去。

严庆

中央民族大学中华民族共同体学院教授

最为严重的就是上海、江苏一带,当地孤儿院接收了很多孤儿。

育儿院的孩子们多了,食物供应却出了问题。

1959年底,在北京的一次会议上,当时主管妇女儿童工作的康克清见到了时任内蒙古自治区党委第一书记、政府主席乌兰夫。她想起了内蒙古大草原,那里有喝不完的牛奶、吃不完的牛羊肉。

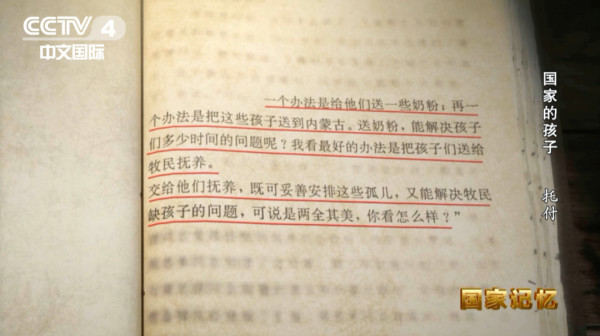

康克清向乌兰夫说明情况后,乌兰夫爽快地答应了,并且提出了更好的建议:一个办法是给他们送一些奶粉;再一个办法是把这些孩子送到内蒙古。

与此同时,孩子们的困难也牵动着周恩来总理的心。

1960年一个寒冷的清晨,时任内蒙古自治区党委第一书记的乌兰夫正准备吃早餐。突然,一通急促的电话铃声响起。这通电话是周恩来总理亲自打来的。

乌可力

乌兰夫之子

周恩来总理说现在有个问题就是上海小孩没有牛奶吃了,想叫内蒙古支援下,他说我已经给河南、河北、陕西都打过电话了,他们没有。

虽然乌兰夫和康克清对解决孩子们的困难已经有过商讨,但此时为了给周恩来总理更为确切的答复,乌兰夫在挂断电话后,立刻又给时任内蒙古自治区党委书记处书记、政府副主席杨植霖打去电话,商量具体措施。

乌兰辽娜

乌兰夫孙女

我爷爷到了晚上才给总理回电话,说送牛奶是暂时的,一次性解决这个问题,就是我们把孩子全部接到草原来。当时,总理一听特别高兴。

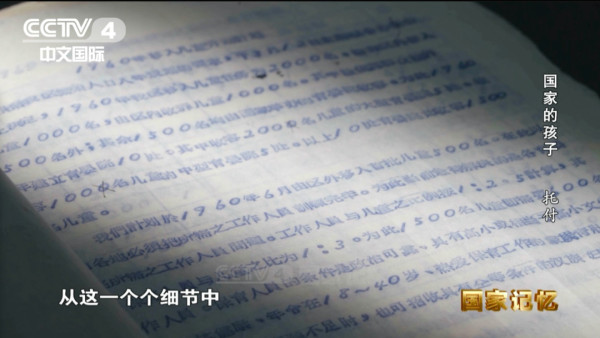

在内蒙古自治区档案馆里,珍藏着一份份泛黄的记录。其中,据《1960年移入儿童劳动计划》记载,内蒙古自治区为接收移入儿童建立了10处育婴院,为孩子们采购了枕头、毯子、澡盆等生活必需品,甚至连保育员的文化水平、年龄、身体状况都有严格规定。

从这一个个细节中,能真切地感受到内蒙古人民对这些孩子们的关怀与呵护。然而,文件的背后是一个沉重的现实。

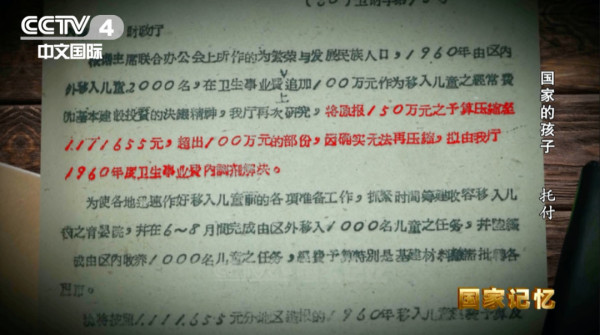

1960年,内蒙古由于连年的自然灾害,财政状况捉襟见肘。为了孩子们,自治区党委和政府想尽办法筹措资金。内蒙古卫生厅原本申请的150万元被一再压缩,最终定为110多万元人民币。

1960年9月,姜永禄带着包括保育员、医生、护士在内的医疗队出发前往上海,准备接收赴内蒙古的孩子。

姜永禄

时任锡林郭勒盟阿巴嘎旗医院 院长

我一看这些孩子体格很不好,大部分都是大肚子、皮包骨,都是在4个月到4岁左右,很少有大的。

考虑再三,医疗队决定放弃立即起程的打算,先把孩子们的身体养好再说。

一个多月后,经过各项检查,锡林郭勒盟阿巴嘎旗医疗队选定了220名婴幼儿。上海育儿院派出了10名与他们朝夕相处的阿姨,一起护送着前往内蒙古。抵达目的地后,孩子们被迅速分流,进行全面的体检。

就在所有人以为一切顺利的时候,问题却接二连三地冒了出来。在伊克昭盟育婴院关于1960年育婴工作总结中有这样一段记录:“上海小孩刚一来,因为气候环境之改变,使消化道紊乱,致成消化不良、脱水、腹泻很多,严重的是酸中毒,接着又发生花痢(痢疾),经过透视又发生6名肺结核(移入前未胸透)。”

为了给孩子们治疗腹泻,有牧民默默从家里拿来了酥油、奶酪和红糖,还有保育员用自己的乳汁哺育那些不适合喝牛奶的孩子。

在保育院,许多职工都为病危的孩子献过血,他们中有厨师、采购员,甚至送水的临时工。有人先后献了18次血,却从未留下名字。

“接一个活一个,活一个壮一个”,为了兑现这个誓言,人们竭尽全力。

1961年9月的一天,乌兰察布四子王旗的保育院迎来了一位新成员。

她叫都贵玛,19岁。从接到通知到来保育院的路上,她一直以为这只是一个普通任务,但当听到任务的具体内容时,整个人都愣住了——她,一个未婚的姑娘,竟然要为28个素未谋面的孩子做“母亲”!

都贵玛

时为四子王旗保育院 保育员

这些孩子最小的不到满月,有的刚会走路。四子王旗医院的老医生嘱咐我,不要让他们生病,有磕碰,一日三餐都得喂好。

而像都贵玛一样无私奉献的草原儿女,在那个特殊的时期还有几千位!

上世纪60年代初,共有约3000名南方孤儿迁移到内蒙古,草原人民用无私的爱赋予了他们第二次生命。

在不远的未来,这些幼苗将会在辽阔的草原上开出怎样的花朵呢?

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群

|

|

|

|

|

|

|

|