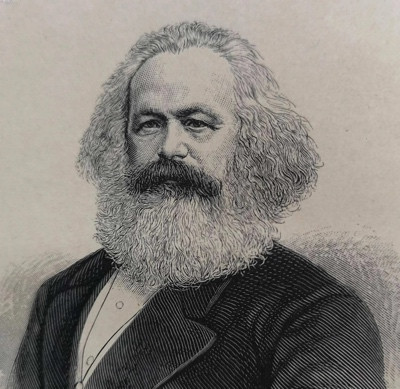

驳“马克思主义传播中断思想启蒙”论

马克思主义在中国的广泛传播,没有中断新文化运动的思想启蒙,而是把新文化运动推向更高的境界,是一场更加深刻的思想启蒙。

在世界历史中,“启蒙运动”通常指17—18世纪在欧洲兴起的一场旨在反对封建制度和教会权威的资产阶级思想解放运动。与西方启蒙运动不同,近代中国思想启蒙的背景、条件和任务均呈现出独特性,形成一条具有中国特色的启蒙道路。马克思主义在中国的广泛传播,是中国经历的一场深刻的思想启蒙。然而,关于中国思想启蒙的转向和发展,长期存在一种谬论,认为马克思主义的广泛传播中断了中国的思想启蒙(以下简称“中断论”)。这种观点是典型的历史虚无主义论调,意在否定马克思主义指导地位和中国走向社会主义的历史必然性。

“中断论”的谬误

近代中国存在两种性质完全不同的思想启蒙,即资本主义思想启蒙和马克思主义思想启蒙。在西学东渐进程中,以反封建为旗帜,以倡导民主、科学、自由、个性解放为内涵的资本主义思想启蒙逐渐兴起。五四运动后,随着马克思主义广泛传播,中国思想启蒙发生重大转向,马克思主义启蒙逐渐处于主导地位。自彼时起,“中断论”便从未停止。从“一场不幸的政治干扰”、“政治阻挠论”,再到所谓“救亡压倒启蒙”,这类论调将五四运动以后马克思主义的传播与实践,说成是对思想启蒙的压抑。

一是将启蒙范畴限定为欧洲式启蒙。“中断论”者以西欧启蒙运动为蓝本,认为思想启蒙就是以理性精神为武器,以反对封建传统为主旨的思想解放运动。他们认为启蒙只有一个固定模式,没有认识到任何启蒙都必须立足于本国国情,其实质是“西方中心”观。西欧启蒙运动是一场针对宗教神权的思想解放运动,旨在为资本主义发展扫平道路。而中国思想启蒙的历史任务是反帝反封建,与西欧启蒙运动存在根本差异。显然,鼓吹“中断论”者意在宣传西方资产阶级价值观,将其粉饰为放之四海皆准的“普世价值”。

二是将启蒙进程曲解为线性模式。事物发展遵循螺旋式上升和波浪式前进的路径。然而,“中断论”者却将启蒙视为一个线性递进的过程,宣称要延续被“中断”的启蒙,这种无视客观环境变化、静态看待事物的方法,违背了事物发展的客观规律。实际上,近代中国的启蒙历程是波浪式前进的演变过程。马克思主义的传播及其中国化和时代化发展,正是对走入死胡同的西欧式启蒙的否定。由此,中国人的精神状态才从“被动”转向“主动”。

三是故意矮化马克思主义思想启蒙。近代中国半殖民地半封建社会性质决定了中国必须走反帝反封建的革命道路,才能挽救中国命运。而实现这一目标,只能走新民主主义和社会主义道路。马克思主义作为无产阶级革命的理论武器,其启蒙对象是广大人民群众,目的是唤醒中国人民,为中国革命在困境中找到正确方向。“中断论”者无视中国近代社会发展的主题主线,将马克思主义视为对中国思想启蒙的阻碍,实际上是站在少数人的立场上,否定广大人民群众的觉醒和进步。

马克思主义启蒙是历史必然

启蒙的目的在于解答时代之问。资本主义启蒙并不能实现近代中国救亡图存和走向现代的目标,而马克思主义启蒙则顺应了时代呼唤,正是启蒙运动自身发展与深化的必然趋势。经过反复地比较和考量,中国的先进分子选择了马克思主义,为中国发展确立正确方向。

资本主义的思想启蒙为资本主义道路的开辟提供了理论支撑。世界近代历史进程揭示了资本主义内在矛盾的不可调和性,预示着资本主义终将被社会主义所取代。回顾历史,一战的悲剧深刻暴露资本主义制度的固有缺陷,打破了资本主义文明完美无瑕的神话,使近代中国的先进分子觉悟到,“对于绝对的自由主义,无政府的主义,以及德谟克拉西主义,依我现在的看法,都只认为于理论上说得好听,事实上是做不到的”。正是对西方资本主义文明信仰的破灭,促使一些处于苦闷和迷茫中的知识分子开始探索新的道路。“十月革命一声炮响,给我们送来了马克思列宁主义”,为中国先进分子解决现实问题提供了新的理论。

一种理论在一个国家的实践程度,取决于是否适应这个国家的实际情况,是否能够解决这个国家面临的时代问题。马克思主义准确揭示了自然、社会和人类思维发展的本质和规律,与近代中国挽救民族危亡的启蒙诉求相契合,因此五四运动后在中国得到广泛传播。马克思主义具有鲜明的实践性。在马克思主义与中国工人运动相结合的过程中,中国共产党应运而生,解决了近代中国缺乏先进且坚强的政党作为领导核心的问题。正是马克思主义基本原理与中国具体实际的结合,使中国人民找到一条适合中国国情的革命、建设和改革的正确道路,解决了近代中国向何处去的问题。马克思主义的真理力量,激活了中华文明并赋予其新的时代内涵,在挽救民族危亡的同时,使中国人民拥有了坚定的文化自信,解决了近代中国文化主体性的问题。

马克思主义深刻改变了中国命运。习近平总书记指出:“中国共产党之所以能够完成近代以来各种政治力量不可能完成的艰巨任务,就在于始终把马克思主义这一科学理论作为自己的行动指南,并坚持在实践中不断丰富和发展马克思主义。”在近代中国最危急的时刻,中国的先进分子找到了马克思列宁主义。“这时,也只是在这时,中国人从思想到生活,才出现了一个崭新的时期”。正是在中国化的马克思主义的科学指导下,我们党团结带领中国人民实现从站起来、富起来到强起来的历史性跨越,使中华民族伟大复兴进入不可逆转的历史进程。马克思主义为中国革命、建设、改革提供了强大的思想武器,帮助中国这个古老的东方大国创造了人类历史上前所未有的发展奇迹,充分证明历史和人民选择马克思主义是完全正确的。

更深刻的思想启蒙

马克思主义在中国的广泛传播,没有中断新文化运动的思想启蒙,而是把新文化运动推向更高的境界,是一场更加深刻的思想启蒙。

在启蒙内容上,马克思主义思想启蒙不仅继承了新文化运动的科学与民主精神,还进行了创新性发展,赋予这些概念新的内涵。民主已不再是局限于议会制度和多党制的资产阶级民主,而是转变为体现多数人意志的无产阶级社会主义民主。陈独秀指出新民主的特点,“如今二十世纪的‘德莫克拉西’,乃是被征服的新兴无产劳动阶级,因为自身的共同利害,对于征服阶级的财产工商界要求权利的旗帜”。科学的范畴也不再仅限于自然科学领域,而是扩展到人类社会和历史研究领域,包括科学精神和科学方法。这表现为运用辩证唯物主义和历史唯物主义解答社会问题。

在启蒙方法上,马克思主义思想启蒙不再局限于进化论的观点立场,而是运用唯物史观等更先进的思想工具。在新文化运动的早期阶段,启蒙者主要借助进化论视角来否定儒学,认为儒学不再适应现代生活,从而对封建思想造成巨大冲击。然而,这种单向线性的进化论视角也导致中国与西方、传统与现代的对立,甚至催生全盘西化和彻底否定传统文化的极端论调。随着马克思主义在中国的广泛传播,唯物史观成为新的启蒙武器。它通过经济基础与上层建筑的互动关系解释中国近代思想变革的原因,并以唯物史观为思想武器,批判纲常名教,弥补了早期启蒙运动在科学性方面的不足。

在启蒙对象上,马克思主义思想启蒙具有更加广泛的普及性和大众性,不再局限于少数知识分子。唯物史观认为,人民群众是历史的创造者,是推动社会变革的关键力量。马克思主义思想启蒙激发广大民众的自我觉醒意识,反封建的立场从争取个性解放扩展至争取人民群众的社会解放。启蒙活动不再仅限于报刊等传统传播媒介,也不再是传统的师生传授模式。在马克思主义的传播过程中,李大钊号召青年深入农村,“与劳工阶级打成一气”。早期共产主义者和中国共产党人深入工农群众,开展马克思主义思想启蒙,创办工人夜校、平民学校等多种补习学校,运用标语口号、戏剧歌谣等人民大众喜闻乐见的形式进行思想启蒙。

在启蒙影响上,马克思主义思想启蒙随着时代演进而持续推进,具有鲜明的历史连续性。马克思主义中国化时代化的发展过程,也是马克思主义思想启蒙不断深化的历程。20世纪30年代,中国共产党就提出“马克思主义中国化”的重要命题。在推动马克思主义中国化时代化的进程中,我们党不断推进理论创新,相继形成毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等重大理论成果。每一次理论创新成果的诞生,都标志着一次深刻的思想启蒙。马克思主义的真理力量激活了中华文明的深层基因,有力破解了“古今中西之争”,为中华民族伟大复兴开辟了广阔道路。

“中断论”将五四运动后的中国历史构建为“启蒙—救亡”二元对立的叙事框架,呼吁“重来”一场资本主义的思想启蒙,以延续五四运动前的启蒙传统。这一观点,实质上是质疑五四运动以来,历史和人民对马克思主义以及社会主义道路的选择,既无视当时的世界历史潮流,也违背了基本的历史事实。

(作者单位:安徽医科大学马克思主义学院)

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群

|

|

|

|

|

|

|

|