印度医生柯棣华:把帮助中国的抗战看做自己的事业

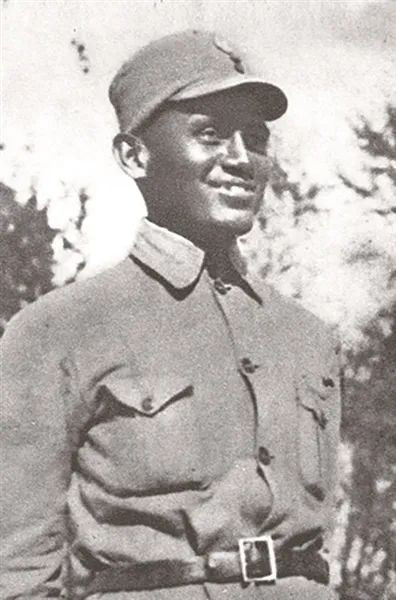

▲穿八路军军服的柯棣华

在八路军军医院工作

1910年10月9日,柯棣华出生于印度孟买,21岁时进入孟买格兰特医学院学习。在学校,他深受民族独立思想的影响,积极参加反对英国殖民当局的游行示威活动。中国抗战全面爆发后,1938年,印度国大党主席尼赫鲁倡议组建援华医疗队,许多青年医生踊跃报名。柯棣华当时刚从医学院毕业,他毅然放弃去英国深造的机会,报名参加援华医疗队。

医疗队先到广州,受到了宋庆龄的热烈欢迎;之后,医疗队先后在汉口、宜昌和重庆等地工作。在国统区工作期间,柯棣华目睹了国民党的政治腐败,他渴望到中国共产党领导的根据地工作。在奔赴延安的前夕,他接到了父亲不幸离世的消息,有人劝他回国,但他认为和自己的家事相比,支援中国人民的抗战事业才是更有价值、更有意义的大事。于是,他强忍悲痛,继续随医疗队来到延安,受到盛大欢迎。毛泽东亲自请医疗队吃饭,并让柯棣华坐在自己的身边,问候他家中的情况,并对他去世的父亲表示悼念,他深受感动。

柯棣华在1939年3月11日写给三妹莫诺拉玛的信中说,过几天,他就要和爱德华、巴苏华到延安郊外一所医院去“负责那里的医疗工作”。他在4月12日写给二妹夫达塔拉姆潘特的信中,对他们三人在八路军军医院工作的情况有较为详细的描述,并为他们参与建设医院感到自豪。信中首先说,他们三人已经搬到了位于拐峁的八路军军医院。这里之前只是一个小型的医务所,现在正在扩建为“一个大型的模范医院”。这个医院“与其说是建立起来的,还不如说是挖出来的,因为整个医院将由山上开出来的窑洞所组成”。他们积极地参与了挖窑洞的工作,至写信时,“二十五个窑洞已挖出来,其中十六个窑洞一行,显得非常漂亮,每个窑洞能容纳五个病人”,初期的过程已经接近完工。将来还需要不断扩建,“还要逐渐增建更多的窑洞,以容纳二百个病人”。医疗队成员马上要开始工作了,他预料一定会很繁忙,“因为这个医院将为同延安的八路军总部有关联的三万多人服务”。

医疗队到延安不久,柯棣华与爱德华、巴苏华被分配到八路军军医院担任外科主治医生,柯棣华并被委以看管外科病房和X光机的重任。柯棣华细心地诊治伤员,帮助培训护士并担任中国药科大学第十三期学员的临床教学工作。他喜欢中国的文化,学习了汉语和中国的哲学,对中国有着很深的感情。

在华北前线工作

柯棣华在八路军军医院工作了半年后,强烈要求到前线去抢救伤员,最后得到了中共中央的批准。这时,由于欧洲爆发战争,医疗队决定不久后离开中国。但巴苏华和柯棣华决定不但要留在中国,而且要到抗战前线去,更好地救治伤员,更好地为中国的抗战事业贡献力量。

争分夺秒地抢救伤病员。1939年11月,柯棣华与巴苏华抵达山西武乡县的八路军总部,受到朱德会见。朱德陪他们一起参加了刚逝世的白求恩大夫的追悼会。之后他们奔赴敌后抗日根据地前线,即晋察冀军区司令部所在地河北唐县。从1939年年底到1940年不到一年的时间内,他们转战于晋东南、冀西、冀南等地区,行程万里,做了几千例手术,救治了数千名伤病员。

1940年初,在晋东南反“扫荡”最激烈的时候,柯棣华和巴苏华把手术室设在最前沿,以便能及时抢救伤员。日军的炮火将手术室的墙角都炸塌了,但他们毫不畏惧。在两天多的激烈战斗中,柯棣华坚持连续工作了40多个小时,为80多名伤员进行了手术。3月,他们奉命转移到晋察冀根据地,到达129师所在地辽县。5月,他们到达冀中根据地。6月21日,柯棣华在白求恩陵墓前庄严宣誓,决心向白求恩学习。9月,百团大战爆发,柯棣华带领一支医疗队挺进最前线,又投入到战地治疗工作中。13天里,柯棣华同两名助手抢救了800多名伤员,为其中500多名施行了手术。在最紧张的时候,他曾经连续工作三天三夜,争分夺秒抢救伤员。

此时柯棣华与巴苏华在华服务期限已满两年,印度政府催促他们尽早回国,毛泽东也来电促他们取道延安返回印度。柯棣华决心留在前线救治伤员。他在1942年1月给大妹希拉的信中说:“至于我返回印度的事,你也不用着急。当前,我们每一个印度人的责任,正像每一个中国人和每一个热爱和平的人的责任一样,就是抗击日寇,反对法西斯。”

柯棣华让巴苏华回到延安向毛泽东解释,巴苏华返回延安工作后,医疗队只剩下柯棣华一人坚持在八路军抗日前线抢救伤员。皖南事变爆发后,他们经常互通电报,彼此鼓励,决心留下来“和中国人民一起,勇敢地面临那将要到来的艰苦岁月”。

建设高标准的白求恩国际和平医院。1941年初,为了更好地改善根据地内军民的卫生条件,位于晋察冀根据地的八路军白求恩卫生学校附属医院进行了扩建,改名为白求恩国际和平医院,柯棣华出任院长。柯棣华为改善医院的基础设施和提升医疗技术投入了大量心血,决心将和平医院办成一所“便于医疗和教学”和“符合游击战争的实际”的新型医院。

首先是扩建手术室、添置器械,外科全年完成了400多次手术。柯棣华以白求恩为榜样,注重言传身教,以自己的模范行动带领全院同志努力工作。他在1942年1月4日从晋察冀根据地写给大妹希拉的信中说,到根据地后,组织就让他全面负责白求恩卫生学校附设的国际和平医院的工作。他决定继承白求恩的遗志,把这所医院办得更好。他工作非常繁忙,除了行政工作外,要做大量复杂的手术,还要照看外科病房。仅在1941年的前9个月中,他就做了大概440例外科手术,其中多为大手术,“包括二十例疝气手术,四十五例截肢手术,三例接肠手术和其他许多大手术”。据在白求恩卫生学校任教的柯棣华的妻子郭庆兰后来回忆,医院“1942年上半年即做了各种手术150次,有胃空肠切除、上下肢交感神经吻合、卵巢切除、急腹症手术,以及截肢等”。较为复杂的手术,柯棣华都要亲自操作;一般的手术,由他指导高年级的学生完成。许多手术做完后,他都要亲自检查、换药。对化脓的伤口,他总是切一点脓块闻一闻,仔细区分是肌肉化脓或者是骨髓化脓,是特殊感染或者是一般感染。在他言传身教的模范带领下,全院形成了关爱伤病员和严谨、认真的医疗作风。

其次是扩大规模,使病床数目达到了200多张。这些措施,使医院很快成为远近闻名的医疗中心,其不但是晋察冀边区抢救伤员的最好医院,而且是附近群众最信任的医院,他们生病后都会来这里诊治。

培养医务人员。与白求恩一样,柯棣华认为援华医疗队最为关键和重要的工作,就是帮助八路军培养自己的医务人才。柯棣华拟定教学计划、编排各门课程,以使学员接受正规化和系统化的医学教育。即便饱受癫痫病发作的折磨,他仍然亲自编订了外科学的教材。同时,柯棣华担任了多门课程的教学任务,他重视医学理论和临床实践的紧密结合,用手术示范的方法让学员掌握技术要领。他根据八路军医疗条件落后的现状,创新研究出了许多简单易行的诊断和治疗方法。

尽心尽力为群众治病。柯棣华医术高明,对病人认真负责并和蔼可亲,在群众中有良好的口碑。有一次,在反“扫荡”中,柯棣华一行转移到一个村子里,发现一位产妇难产,急需剖宫产。但这时情况十分紧急,日军随时可能到来。在这种危急情况下,柯棣华不顾个人安危,设置了一个临时的手术室,坚持为孕妇做了剖宫产的手术。这一事件在当地广为流传,听到的人无不为柯棣华大夫冒着生命危险抢救病人的精神所感动。

因为柯棣华是著名的外科专家,同时又是医院的院长,组织上在津贴和生活方面都给予他高标准的照顾。但柯棣华以白求恩为榜样,以一个普通医生和八路军战士的身份严格要求自己,谢绝了特殊照顾。1941年5月,晋察冀根据地开始整风运动,柯棣华也积极参与其中,对自己的行为和思想做总结、做检查。经过学习,他的政治思想觉悟有了很大的提高。1942年7月7日,经过上级党组织的批准,柯棣华光荣地加入了中国共产党。

英国人班威廉原来是北平燕京大学物理系的主任,日军侵入燕大,他逃到晋察冀边区,在边区八路军无线电学校讲授大学物理和电磁学原理。1942年12月,他写了《踏着白求恩大夫足迹前进的晋察冀边区医疗工作》一文发表在《解放日报》上,对柯棣华在卫生教育上所作的贡献等事迹进行了较为详细的记述:在柯棣华领导下的白求恩国际和平医院以及其他医院,完全适应了游击战争的环境,显示了令人惊奇的创造力。用砖块支起门板就是病房;药品磨成细粉装在挂到墙上的一幅布的许多小袋子里;药瓶都装在木箱中,关上盖子,随时都可以放在驴背上。所有这一切都是按照能够随时迅速转移的特点而设计的。

不幸病逝

由于长时间抢救伤病员的紧张工作,加上长期营养不良,积劳成疾,柯棣华患绦虫病进而引起了癫痫病。聂荣臻对他的病情十分关心,除了组织医生为他会诊、治疗外,还准备送他回延安或者回印度治疗。但柯棣华觉得根据地正处于医生匮乏的时期,于是留在根据地坚持工作。1942年12月8日夜里,他突然癫痫病发作,浑身剧烈抽搐。虽经全力抢救,但已无力回天。12月9日,柯棣华不幸病逝于河北唐县葛公村,年仅32岁。

12月17日上午,晋察冀边区为柯棣华举行了万人参加的追悼大会,百姓们成群结队地前来哀悼,都称他为“第二个白求恩”。

噩耗传到延安,广大军民无不悲痛,延安各界人士于1942年12月23日举行了追悼大会,毛泽东送了亲笔的挽词:“印度友人柯棣华大夫,远道来华,援助抗日,在延安华北工作五年之久,医治伤员,积劳病逝,全军失一臂助,民族失一友人。柯棣华大夫的国际主义精神,是我们永远不应该忘记的。”宋庆龄给柯棣华家属致慰问电中说:“如同白求恩大夫一样,柯棣华大夫的名字永远不会被人们忘记,因为他们带来了自己的医术,带来了印度人民对中国人民艰苦卓绝的斗争的支持。”

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群

|

|

|

|

|

|

|

|