全根先:贤者如灯,照亮千年的文明历程

近日翻阅《论语》,读到孔子“见贤思齐焉,见不贤而内自省也”箴言,引发一点思考。在历史的长河中,见贤思齐不仅是个人的修身准则,更是文明存续的一个密码,时而如圭璋端肃,时而若暗河汹涌,宛如一条无形却又实在的精神纽带,串联起五千年中华文明的璀璨星河,至今仍焕发蓬勃生机。

商周时期,“贤”字系指辅佐君王的有德之人,孔子则将其升华而成为一种具有普遍意义的价值观念,打破贵族对德行的垄断。西汉董仲舒将贤者精神纳入国家意识形态,司马迁《史记·循吏列传》与班固《汉书·古今人表》以制度化形式,构建起贤者的评判体系,使见贤思齐成为个人修身、家族传承与国家治理的价值坐标。及至唐宋,贤者文化呈现出多元色彩,唐太宗命人绘制《凌烟阁二十四功臣图》,树立精神图谱以资镜鉴效仿。

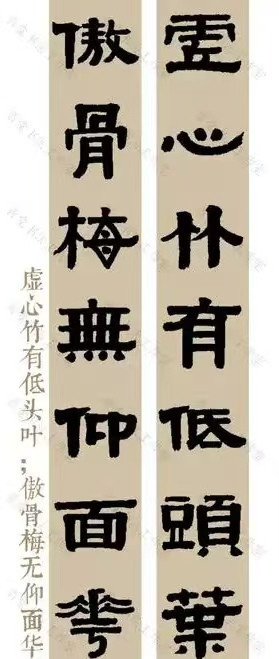

自孔子提出见贤思齐,继其志者史不绝书。孔子弟子颜渊云:“舜何人也?予何人也?有为者亦若是”即要以舜为榜样,通过努力而达到圣贤境界。《荀子·劝学》云:“学莫便乎近其人。”认为最便捷的学习途径是亲近贤者。《隋书·李德林传》云:“见德思齐,狂夫成于圣业。”唐初骆宾王《灵泉颂》云:“见贤思齐,仰圭璋而有地;挥毫兴颂,镂琬琰之无惭。”文中以玉器(圭璋、琬琰)比喻贤者的品德,表达对贤者的敬仰与效仿之志。韩愈《师说》提出“道之所存,师之所存”,以破除世俗门第之见。

南宋朱熹将“格物致知”融合修身哲学,其名句“问渠那得清如许?为有源头活水来”,以“活水”隐喻向贤者学习,暗合见贤思齐的精神实质。元代秦简夫所写的杂剧《剪发待宾》,展现了陶母的贤德和对儿子的严格要求,“你可便见贤思齐,默而识之”一句,通过戏曲台词,将“见贤思齐”的品德追求融入市井生活。明清之际思想家顾炎武《井中心史歌序》中云:“见贤思齐,独立不惧。”他以贤者精神自勉,赋予其家国情怀与士人风骨。

事实上,见贤思齐的文化传统并非中国独有。古希腊哲学家苏格拉底说:“认识自己的无知就是最大的智慧。”“我只知道一件事,就是我什么都不知道。”他强调学习的重要性,而不能狂妄自大。古罗马哲学家塞内加说:“教诲是条漫长的道路,榜样是条捷径。”《圣经》中,大卫是古代以色列的一位年轻牧羊人,他在面对巨人歌利亚时,凭借其勇气和智慧战胜了强大的敌人,成为奋斗的榜样,鼓励人们学习他的勇气与智慧。东西方文明的这种共通性,揭示了人类对崇高精神的美好向往。

然而,历史的光明背面总会有潜伏的阴影,嫉贤妒能、残害忠良的事情屡有发生,诸如庞涓刖足孙膑,李斯陷害韩非,霍光陷害上官桀,周瑜嫉妒诸葛亮,武三思陷害狄仁杰,李林甫陷害王忠嗣,贾似道陷害文天祥,魏忠贤陷害杨涟,等等。这些事例说明,嫉妒和陷害不仅会破坏人际关系,还会对国家和社会造成损害。近代以来,由于社会环境更加复杂,权力斗争和利益冲突依然存在,嫉妒和陷害他人的案例事有发生。

绝对的平均是不存在的,机会的有无和大小总是客观存在。当今社会,难免仍会发生嫉贤妒能、不公平的事情,或在职场竞争中使用不正当手段、排挤和打压他人,或采用诽谤和造谣,或恶意举报,故意破坏人与人之间的相互信任,使嫉妒之毒以更隐蔽的方式蔓延。古希腊伊卡洛斯神话警示:当人们背离贤者精神的指引,终将在欲望的烈阳下坠落。尽管因嫉妒而打压别人的现象不是社会主流,这样的行为也不会有好的结果,但其阻碍公平竞争、阻碍事业发展的消极作用却不可漠视,应提高警惕,采取适当措施加以防范。

黄河九曲终入海,文明的真谛永远在流动中孕育新生。千百年来,“见贤思齐”从竹简铭文跃入市井巷陌,已成为中华文明自我更新的精神机制。面对百年未有之大变局,面临科学技术的飞速发展和不同文明之间的碰撞交融,更需以贤者为镜,净化社会环境,树立社会正气,重构见贤思齐的文化生态,建立更加公正透明的评价机制,确保社会公平、公正,共同书写人类文明的辉煌篇章。兹赋一首小诗以为本文小结:

圣人气质古来崇,

夕惕朝乾敢竞雄。

仁义盈怀趋大道,

谦恭在抱仰高风。

蔽贤犹似遮天手,

破障还须贯日虹。

社会和谐需此德,

昌明必赖有平公。

2025年4月12日于京城大风日

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群

|

|

|

|

|

|

|

|