蒋介石日记是被一众人等精心删改过的,以维护其完美正面形象

《蒋介石日记》是研究民国历史的第一手资料,其重要性与学术价值不言而喻。在中外学者争先恐后发掘这一史料宝库的时候,我们不应忘记,最早摘录利用《蒋介石日记》作为史料来记述蒋介石个人活动历史的,是他早年的秘书毛思诚。

1927年至1939年间,毛思诚为给蒋介石编修《年谱》等个人传记资料,保存整理、收集抄录了一批蒋介石的日记、来往函电、家书公文等文献,后来著有《蒋公介石年谱初稿(1888-1926)》(即《民国十五年以前之蒋介石先生》)一书。在蒋介石日记研究工作中,对比其正本内容与毛氏抄本及其所著《年谱》一书中的相关记载,其内容文字异同及蒋介石修删内容的比较,是一项非常有趣又很有意义的课题,它不仅可以对照补充日记中因年代久远原件腐坏而造成的内容缺漏,也可以在毛思诚摘录内容时的取舍改写、蒋介石审阅时的删改中,窥探其当事人的心理状态和其欲达到的目的。从这个意义上来看,“日记类抄”与《年谱》的蒋改版档案,也具有较大的研究价值。

由于蒋日记与毛抄本、年谱总体篇幅过于庞大,难以逐一详细比较说明。本文以蒋介石日记1927年7月的内容为主,先将三者做一试行比较,以探寻其背后隐秘。

01

毛思诚“日记类抄”与“年谱”的由来及其价值

毛思诚(1873—1940),原名裕称,字彩宇,号勉庐,浙江奉化溪口镇岩头村人,早年考上秀才,在村上设学馆教书。1902年,因榆林村陈春泉介绍,15岁的蒋介石前往就读,毛思诚便做了蒋介石的老师,结下师生之情。毛思诚一直从事教育,曾先后执教奉化龙津学堂、衢州省立第八师范、浙江第八师范等学校。

图|蒋介石早年的秘书毛思诚像

1925年4月,时年52岁的毛思诚应校长蒋介石之邀,到广州出任黄埔军校秘书处少校秘书兼校史编纂委员会委员。次年,蒋又派他转任广东潮阳县长,因不谙做官,8个月后辞归。1927年后,毛思诚历任国民革命军总司令部中校秘书、总司令办公厅文书科上校科长、中央第一编遣区办事处文书科上校科长(少将级)、国民革命军战史编纂委员会常委、国民政府主席办公室秘书等职。1934年7月任监察院监察委员,1936年9月任国民政府临时高等考试监试委员。1937年七七事变爆发后,64岁的毛思诚以年事已高为由辞归故里。1940年7月毛思诚在奉化病逝。

毛思诚是一个典型的旧时代中国知识分子,恪守传统道德,擅长写作。蒋介石将自己的手卷、日记、毕业文凭、公牍等44部(件)个人档案资料一并交由他保管整理,并嘱其代草拟个人传记年表。“先生(指蒋)以缄縢数具,亲付收藏,检其所储者,手卷也、日记也、公牍也、其余杂存也。反复披览,悉外间所不克具,而为历来珍秘之故楮,惊喜如获至宝”。1931年,毛思诚为蒋介石编成集其文牍书翰而成的《自反录》6卷,其后又编有《民国十五年以前之蒋介石先生》《蒋介石大事年表》,另著有《评注国文》《性灵诗》等。1985年,毛思诚所遗的这些资料、手稿等182件档案,在历经“文革”劫难后,由其孙毛丁捐献国家,入藏南京中国第二历史档案馆。

中国第二历史档案馆藏毛思诚著“蒋介石日记类钞”(1919—1931年), 系毛为编撰《蒋介石年谱》而分类摘录蒋介石日记的抄本,是目前中国大陆唯一保存的一份蒋氏日记档案,共分为“党政”“军务”“杂组”“文事”“学行”“家庭”“旅游”“身体”“气候”等9类,约26万字,其主要内容均被毛编入《年谱》中。

《蒋公介石年谱初稿》一书是毛氏的代表作,共13册,采用编年体编纂,按年、月、日分为8编,依次叙述蒋氏从出生至40岁(1926年北伐开始时期)的生平要略。书中首册附有蒋介石的照片及墨迹,书后并附蒋家庭及外家各传志全文,文中夹插介绍有关事件背景文字及附录有关文稿,详录了蒋介石早年比较完整的历史。该书“旁引诸多同志事迹及电牍,以资参证”,“所印极少”,并经于右任、陈布雷、吴稚晖等蒋介石左右亲信人物的修订,于1937年3月改名为《民国十五年以前之蒋介石先生》出版,编为20册印行。该书出版前,经过蒋介石本人逐页审定,删改了不少内容。当时因原稿内容涉及蒋氏个人隐私,原件均被标上“秘密”字样,其内容依据蒋介石个人档案编成,的确是记录了解蒋氏前半生的重要史料。

《蒋公介石年谱初稿》原稿13册,现存于中国第二历史档案馆。1992年,由万仁元、方庆秋主编,将《蒋公介石年谱初稿》对照《民国十五年以前之蒋介石先生》,逐一校勘,注明改动处,更名为《蒋介石年谱初稿》 出版。毛思诚著“蒋介石日记类钞”和《蒋公介石年谱初稿》两种文稿,都是以蒋介石日记原本为基本素材,分类摘录编辑而成,其基本内容与原件从形式到文字都有所不同,其中的改变有三类,一是毛思诚在分类摘录“蒋介石日记类钞”时有所取舍及文字改动;二是蒋介石在审定“日记类钞”和《年谱初稿》时所做的原则性删改;三是蒋介石后来的秘书陈布雷等人校定时所作的文字梳理工作。

本来,自蒋介石日记原本在美国斯坦福大学公开提供查阅后,其抄本、年谱稿作为其衍生品,利用价值已应下降,但国内外的学者们,本着认真钻研的态度和好奇的心理,对其抄本的兴趣反与日俱增。实际上,经过对比勘校,我们也的确可以看到它另外一方面的价值,即毛思诚“蒋介石日记类抄”及其所撰《蒋公介石年谱初稿》底本,比较其与正本之不同点,其价值意义大致有以下三个方面:首先,毛氏抄本与年谱,其内容不是原本简单的照录与重复,而是经过了编辑、增删再加工后的作品,其价值更高。其次,蒋介石日记正本,因保存年代久远,纸张损坏,许多字迹已经模糊缺漏,难以辨认。但我们对照日记抄本与年谱,就可以做到基本上补齐与还原,这对提高日记原本价值,具有重要作用与意义。最后,在这些改动中,以蒋介石对于其日记特别是党政、军务、家事类内容的亲笔整段删除与改写最为显眼,它体现了蒋氏在其日记即将公开前的政治原因考虑与自我隐私保护,反映出蒋氏的思想变化,因此极具研究探讨价值。

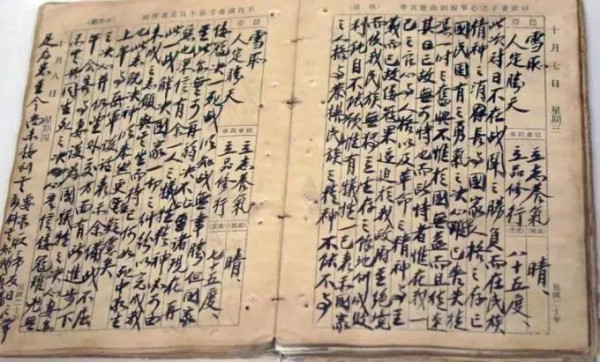

图|蒋介石日记原本

毛氏抄本与年谱的编辑加工者主要是蒋介石本人、毛思诚以及于右任、陈布雷、吴稚晖等国民党元老。这使得该日记的改抄本与依据日记而编定的年谱,其内容更具价值。在这些改动当中,于右任、陈布雷、吴稚晖等人对校订年谱稿所做的工作,主要是文字的梳理改顺与纠错,另加上一些对于年谱稿写作提炼要点的建议等。如1926年7月7日毛抄本日记“军务类”页眉上有批:“‘诣’字上空一格、‘点’字上空一格”,9日页眉上有批:“‘晚’字上不空”;11日页眉上有批:“‘宪’字上空一格”;而1926年8月15日年谱稿存录蒋介石在株洲对第十二师官兵训话稿中,页眉上方有毛笔加批:吴“‘贼’字皆改为‘佩孚’二字”, 表示出一种对历史人物评价回归客观的态度等等。这些批注从字迹来看,显然不是蒋介石的手迹,应出自于、陈或吴三人之手。当然,他们不会也不能对日记内容进行原则性的修改。

因此,毛思诚与蒋介石两人对日记内容的修改和删增值得关注。

02

润色和修正的毛思诚“日记类抄”

毛思诚为了准备编写蒋介石年谱时的方便,仿照蒋介石所喜爱的《曾文正公日记类钞》体例,对蒋日记分为9类做了摘抄,9类名目的确定自然也是毛和蒋的选择。其中,政治类与军务类为其主体,内容也最多,记载的是蒋氏的公务活动;学行类、家庭类最引人注目,记载了蒋氏的思想活动与感情纠葛,最富有可读性,对了解蒋介石的品行很有价值;文事类、身体类记载其读书写作与健康状况;旅游、气候类为客观的记录;杂组类是内容不能明确入类者的综合。

蒋介石对毛氏所作抄本非常重视,除逐一审改外,他还命其将其中“学行类”“此册请即另抄一本寄下以备常览”,增加其在自己修养过程中的参考警示作用。所以,在二档馆毛抄本中,《学行》类有两本, 一本是被蒋改过的比较杂乱的草稿本,另一是毛又抄成的较为工整的正式本,两者内容基本一样。

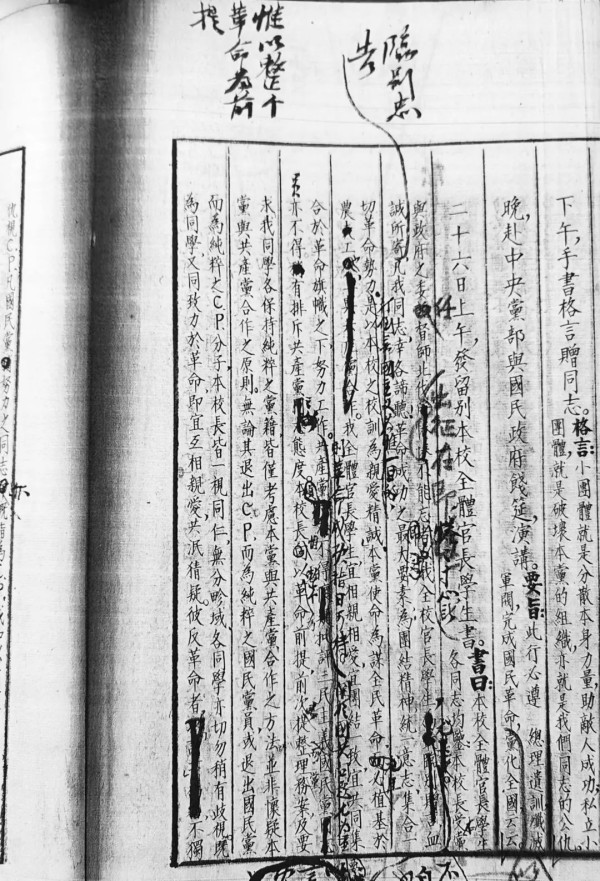

图|蒋介石亲笔修改的日记类抄本底稿

毛思诚在为蒋做日记分类抄本时,基本上是尊重蒋介石日记原文的(本文所引文字也照此例——笔者注)。但是也并非只字不改地照抄,而是加上了他自己的一些润色和修正。据杨天石先生的研究:“毛的做法是首先摘抄蒋的日记原文,然后加以文字润色,并不改变蒋的原意,所以还是可信的。但是,仍有个别地方,毛思诚为了将蒋的形象显示得更完美些,有些改动和原文相差较远。例如,蒋早年比较激进,主张将资本家‘扫除殆尽’,毛思诚就改为‘如不节制资本’。又如:九一八事变后,蒋日记曾有‘以忍耐不屈之精神维护领土’的说法,但毛思诚却修改为:‘以坚强不挠之气概吞压强虏’”。

以1926年7月1日日记为例,这天蒋介石因上午工作时“打电话不应”,又犯了脾气,“躁激非常”。于是在日记中大书:“极恨国人无心肝,所部无血心,每生亡国之叹!如何能使一般馁弱残夫振奋有为?无雷廷霹雳之威,何以能消散阴霾沉雾!” 对此激愤之言,毛思诚在当日“军务类”抄本中改写为:“国人、所部无血心,每生亡国之叹,何能使一般馁弱残夫振奋有为?无雷廷霹雳之威,何以能揭散阴霾沉雾耶?”其语气已渐和缓些,但后来又被蒋再次修改,他先删去了“国人”二字,变为“所部无血心,每深败亡之惧,如何能使一般荼疲病夫振奋有为?无雷廷霹雳之威,何以能击散阴霾沉雾耶?” 最后,到了《年谱》正式出版本中,此段内容改定为:“公叹:国人无心肝,所部无血性,不自求进步,而一般萎靡若此,若非济之以猛与严,何能复兴民族,完成革命? (此句为蒋亲笔所加——笔者注)不施雷霆霹雳之威,阴霾何由击散乎?(何以消散阴霾?此句为蒋所改——笔者注)”。

从这一节内容的几次改动来看,毛思诚作类抄时是要把蒋介石的冲动与激愤之言“磨磨平”,蒋介石自己事后再改日记时是要把内容“拔拔高”,于是,本来生动形象而反映出真实情感的日记,最后就变成了富有官书特征的说教之言,一声“公叹”几分“严谨”之中,却完全失去了原文中“极恨”的色彩与意义,一个“血气方刚”的蒋介石就此变成了“深沉善耶”的政客,一点“革命精神”也就此消失得无影无踪了。

毛思诚当时手中占有许多蒋介石的资料,除了日记外,还有蒋的手稿、文作、公函、杂记等等,所以,他针对日记所载在年谱中逐日补入相关文稿,使抄本内容更为丰富。但对于蒋日记,他在分类抄写时虽连枯燥的天气情况也专册抄写,却忽略了蒋介石每日在日记前后必写的警示与自勉部分。

1926年前后,正是蒋介石仇恨英帝国主义最甚的阶段。前一年的6月23日,广州租界的英国军队悍然开枪射击为支持香港工人大罢工举行游行的中国群众,打死我50余人,伤170余人,是为“沙基惨案”。“事件发生后,蒋介石在当日的日记中写道:‘国势至此,不以华人之性命为事,任其英贼帝国主义所惨杀,闻之心肠为断,几不知如何为人矣!自生以来,哀戚未有如今日之甚也!’他自黄埔赴广州途中,觉得一路景色凄凉,天空‘顿呈不可思议之红灰色’。第二天,他在发病高烧中仍集合士兵讲话。第三天,他在日记提要栏目中写下:‘如何可以灭此横暴之阴(英)番?’自此,他逐日在日记中书写‘仇英’标语,总计约近百条。”在1926年7月日记中,每日开头都有“社会记事”一栏,蒋介石总以强烈的愤慨心情写下“阴(英)番可杀!”“阴(英)番必灭!”“我灭阴(英)寇!”“阴(英)番何日可以驱逐?”“阴(英)番捣乱!”等口号,他把英国的“英”字改写为“阴”,这些口号既是抒发仇恨又以之自勉。7月21日,因英侨拒绝检验货物,广州工人纠察队扣留英商二名及其船舶,港英当局随即派兵占领深圳车站,引发了广东国民政府与英方的又一轮冲突。蒋介石在当天日记中记道:“蛮番不问理由,即将我深圳车站派兵占领,事之可耻孰甚于此!”次日再记:“得阴(英)番占领深圳之报,不胜愤激,乃与鲍顾问磋商应付诸事。” “沙基惨案”及后来的对英斗争对他的刺激实在太深,以致十多年后到了抗战时期,在与英国结为反法西斯同盟之后,他对英人仍无好感,不断批评之。

除了“社会记事”外,毛思诚在类抄中对日记前部之“提要”及后部每日自警之句,如“色念疑虑、忿怒愧悔诸过未改。静敬澹一、发强刚毅诸箴未守也”也未抄录。其实,这几部分的内容虽有重复,但非天天都写,且内容也有变化区别,可见其是有针对性的,具有研究参考价值。

1926年7月的日记类抄,包括有“党政”“军务”“杂组”“文事”“家庭”“身体”“气候”几类内容,除“气候”类仅书记每日周几及天气、温度外,别无他事,而“学行”“旅游”两类7月空缺,概因为当月正为北伐军兴,蒋介石无暇旅游,至“学行”,一般记载蒋的自省、感悟与思想动态,比较重要,其中既有他对办事犹豫、动手打人的反省,也有他对午睡时不良习惯的愧悔,更有他为自己加勉的决心,实为生动。

通过阅读毛抄本,我们可以发现,实际上,毛思诚把蒋日记分作9类摘抄似乎是个吃力不讨好的选择。因为蒋介石每日作记,基本上是按照时间顺序来记事议论的,而毛思诚却要把每天原本顺畅的记录打乱,分别抄为9类,除了需要反复阅览原文外,如何断句也是件费神之事。常常原本中的一句话,因涉及两方面,就需要断开或重复抄,所以完全照抄原文是不好办的,必须有毛的再加工。如1926年7月30日,蒋介石记道:“下午休息后看邓文仪由俄来信,其中以土地制度重要。土地制不外土地国家外[化](即归国有)与土地社会化(即归社会分配),如太平天国制是也。余复之,记事。其言军队为青年人民之学校,余深惭有意而所不及也。”毛思诚在当日类抄“党政类”中抄录道:“下午,看邓文仪由俄来讯,其中以土地制度为重要。土地制度不外土地国家外[化]即归国有与土地社会化即归社会分配,如太平天国制是也,余复之。”又在同日“军务类”中抄录道:“邓文仪由俄来讯,有言军队为青年人民之学校,余深惭有意而所不及也。” 一事分二抄录,也麻烦。此种分类复抄情况多了,他自己也记不住,故而重复抄写就在所难免了。如1931年2月1日的日记,毛思诚在“家庭类”中抄录道:“上午与爱妻往谒谭组公灵,以其今日诞辰也。”同日在“杂组类”类又抄道:“晨起祷告后与爱妻往谒谭组公灵,以其今日诞辰也。”真是难为了毛秘书。

此外,类抄中还存有另一些问题,如军务类的内容比较庞杂,并非单纯军事,包括一些感想、观察,甚至非军事的宣传、组织工作等等。如前引7月1日打电话引发的愤慨之言;北伐出师时与蒋纬国“含泪而别”之感慨等等,统统归入了军务类,这也难怪,因为当时作为北伐军总司令的蒋介石,总是以军务为工作主体的,他的基本活动,都与军务有关,连主持同学会演讲,也是军务,因该会乃为“黄埔同学会”也。但这同时也说明了毛氏作类抄时选材标准并不太细致,只是聊作参考罢了。

总体来看,毛思诚的分类抄本在内容上基本是忠实于蒋介石日记原本的,没有什么原则改变。字句的修订和内容分类的鉴别选择,虽有若干特色或可视为问题,但也不影响对日记原意的了解。只是类抄本被多次审改,特别是蒋介石或于右任等人常常在毛氏旧改字迹上再次改涂,致使页面较乱,阅读鉴别较为费事。但无论如何,在填补蒋日记原本缺漏字方面,毛抄本是最好的依据。

03

蒋介石删改政治、家事和个人品行等内容,以维护完美正面形象

本来,蒋介石对其日记是不准备公开的,所以他在其中记载了许多隐私,但他知道秘书们所作的抄本除了备份之用外,是要用来写年谱出版的,故他对抄本和年谱稿本就进行了认真的审改。从目前校勘的情况来看,蒋介石对其日记抄本与年谱初稿的原则性删改主要集中在政治与家事、个人品行等方面的内容。可以从以下三点分析其情况与缘由。

图|蒋介石赠张静江照片

一是因为政治背景时过境迁,个人立场发生变化,蒋介石对自己过去的讲话、文稿中的内容不再认可,需要全删或全改,以便“与时俱进”。

如1926年8月15日年谱稿存录蒋介石对第十二师官兵训话稿中,原有以下一段他痛斥吴佩孚和帝国主义“讨赤”口号的文字,其内容口吻非常革命,慷慨激昂,读来令人拍案叫绝,兹附录如下,供鉴赏:

吴贼(佩孚)所资为号召者,厥为‘讨赤’。夫讨赤,乃帝国主义者用以对抗全世界被压迫民族,破坏全世界革命联合战线之口号也!‘赤’为何意?苏俄之白[赤]党与赤军,以赤帜表示其革命民众之赤血,换得其国家独立自由之代价也。解放人类之痛苦,保障人民之利益,以民众为基础,而推翻其帝制之白党,反对国际帝国主义,实行废除国际不平等条约,而为世界十二万万五千万被压迫人类谋解放者也。帝国主义口中之所谓赤化者,实则革命之民众化耳!……以民众化之国民革命军,拥护多数被压迫之人类,即使云赤,何嫌何疑!

但诸如这样充满革命激情的文字,乃至于他曾经说过的“反共就是反革命”口号,都被蒋介石在审改时以红笔一圈悄然删除了,其原因不言自明,这时的蒋介石已经变了,他已不再反帝亲俄,甚至,他已经不再“云赤”,还加入了“讨赤”的队伍,亲自向中国共产党和红军开战了!于是,当年蒋氏这类同情于中国革命的“左倾”言论自然必须删除。

二是因为蒋氏个人婚姻的变化,他与宋美龄的结合,使其在对外宣传中必须避讳乃至完全隐匿他过去与陈洁如、姚冶诚的婚姻关系。

1926年,正是蒋介石与宋美龄热恋的时期,在他的日记中,已经有许多他倾慕宋、热恋宋的记录,但同时,他与当时的妻子陈洁如刚结婚五年,按常理应仍是感情较好之时,但因宋美龄的出现,使蒋陈关系已濒于破裂。于是,在蒋介石的日记中,便如实记录了他对两位女性的感情演变。

从日记内容来看,蒋介石对宋美龄是真心爱慕的,这时发生在他与宋、陈之间者,不外乎就是天下被演绎过无数遍的男女情感之变。宋与陈之间从外貌、学识、品行、修养到家庭背景的巨大落差,必然成为引起这种改变的原始动因。因为有了宋,对陈的爱就有了改变,从爱怜变为挑剔,开始横竖看不顺眼。

1926年时,蒋介石在日记中已对宋用尽溢美之词,表达出无限的爱慕,“下午美龄将回沪,心甚依依”。及至婚后,蒋在日记中依然一直对宋恩爱有加:“晚爱妻明日欲回沪,彼此无限缱眷,甚不愿舍。夫妻日久更爱,信矣。”而对陈洁如则由爱渐变为指责、批评乃至厌恶,“洁如治家无方、教育幼稚,不胜怨恨”“洁如不谙家事,心甚懊闷,驰函劝□读书”“得洁如书,知其迁赁月租七十二元华屋,不胜愤恨,奢靡趋俗,招摇败名,年轻妇女,不得放纵也” 。甚至发展到自我怀疑和慨叹:“洁如胶执性成,岂余有不德乎?”

不仅如此,此时还有第三位女子,即被蒋介石称为“纬国母”的第二个夫人姚冶诚也在日记中出现了。

蒋介石次子蒋纬国自小由蒋交给他的第二位女子姚冶诚抚养,原因是蒋要把离异后的姚氏定位为“纬国母”,以明确他与姚的“非配偶”关系。1926年7月2日,姚冶诚带着蒋纬国到广州探望蒋介石,对此,日记中有记载如下:

蒋介石在当天日记原本中记道:“晚傍回黄埔,以纬国母子来粤也。”而毛在家庭类抄中改道:“旁晚回长洲,收纬国母一□□也”, 其后,蒋介石在审阅时仍毫不犹豫地将此句删去了。于是,到了《年谱》正式出版时,仅剩下了“傍晚,纬国省亲抵粤” 这一句话。对此,日记原本、抄本与年谱3种版本内容的变化,非常生动形象地向读者展示了三者的关系和改动的情况。类似的还有7月30日日记中“七时后起床,以洁如无了[聊],心甚懊闷,致函规之读书治家”一句,被毛改为:“上午七时后起床,以洁如不谙家事,心甚懊闷,驰函劝其读书”,然后依旧被蒋全删去了。

对于自己与三位女性之间的感情与生活纠葛,蒋介石也感到了麻烦与厌倦,他曾在日记中写道:“总理之物质建设完全以国为家,奈何余时时以家为计也,可耻。改之。”

毛思诚在抄本中对蒋介石家事的记录,实际上已经改写得充分和缓化,但本着记实的态度,仍有记录;而蒋介石在审改时,对有关陈洁如、姚冶诚的绝大部分记录都以毛笔涂抹或红笔勾圈毫不犹豫地删去,个别留存的也是符合他意图的内容。这样一来,从《年谱》上来看,一个个人生活情感世界比较“完美”的蒋介石就“诞生”了。至于蒋介石删去有关二位夫人记录的动机,不必多言,这大概是他当时所处地位的必然选择。

三是蒋介石对自己性格缺点的掩饰,以维护自己的“正面形象”。

蒋介石在其日记中,一个重要的内容就是自我检讨与反省。除了前述日记中每天必写的“社会记事”、文后自警之句外,他对于自己性格中的暴躁、多疑、色欲、愤懑及打骂下属等行为,多有记录及反省。如7月23日记:“以戴立夫……令余为难,不胜怨恨愤激,怒辱{使}其不堪,({}内文字为后加——作者)暴躁暴横已极,不改必败也,切戒之”;28日又记:“轿夫贪懒,佣人无用,司令部办事紊乱无状,行军次序纷乱,不胜躁急。愤怒蛮骂(毛抄本改为:不胜躁急愤怒)。”对于这类记录,包括后来他曾在争吵激怒之下打了小舅子宋子文耳光之事,抄本中也都做了和缓处理,到了《年谱》里,有关这些记录已然全不见了踪影,对此蒋介石是首肯的,原因还在于在正式出版物中为他掩饰性格缺点维护正面形象的需要。当然,蒋介石能在日记及抄本中记录和保留自检缺点并日日自戒的内容,也是需要勇气的。可惜的是,看了蒋的日记,给人强烈的印象就是,他日日自检自责,但却不断复犯,“他也曾设法改正,例如立誓做到‘四不’,即‘口不骂人,手不打人,言不愤激,气不嚣张’。又立誓做到‘四定”,即‘体定、心定、气定、神定’。还曾提出‘三要’,即‘谨言、修容、静坐’,但是,收效不大”,真可谓积习难改,秉性难移也。

对于毛思诚所著《年谱》稿,蒋介石非常认真地进行了全文审阅,然后在封面上亲笔写下了“阅”字,以示认可。由于前面对毛抄本日记已进行过改删,蒋对《年谱》稿的再改动不是很多,皆以红笔标明,总体来看,他主要是对一些文中的用词进行了改动,不涉及原意的修改。值得指出的还是因局势变化,他把原文中“吴贼”改为了“吴佩孚”或“北洋军阀”;将《电诰各征收官吏》附文及“电何应钦拿办抗拒公债之方文雄”“电催何应钦并转陈楚楠、李钰变卖海滩济饷”等内容负面的文件删去;将在株洲对第十二师官兵训话中追加上了“当时共产党对第一军竭力诋毁使之军誉颓败,{冀逞其报复之意}”“还有一般反动派专造本军谣言,说是第一军官兵如何如何”等反共言论。这些改动,基本上为出自政治因素的考虑,也是《年谱》本身的政治立场所使然。

总的来看,蒋介石对日记抄本及《年谱》稿的审改,保留了基本史实,并做了相应的删改增写,其出发点就是基于政治的需要和考虑。现在我们对其中每一类记录内容的改变,都可以进行深入细致的探讨,并成为“寻找真实的蒋介石”的前提与史料基础,这对于相关历史的研究具有重要作用。

这就是我们今天研究蒋介石日记及其抄本、《年谱》稿版本之异同的价值和意义之所在。

(作者:马振犊,全国档案专家、中国第二历史档案馆研究馆员;林建英,中共代表团梅园新村纪念馆副研究馆员)

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群

|

|

|

|

|

|

|

|