毛主席调整办人民公社思路前后

人民公社经历了两个阶段,1958年是“大办”阶段。这个阶段各地出现的热潮,突破了毛泽东原来的设想,产生了不少问题。毛泽东最早发现了这些问题,及时调整,1958年底进入“三级所有、队为基础”的探索阶段,后来形成了存在长达20多年的人民公社模式。

“大跃进”催生农村“大办”“大社”

1958年1月11日至22日,中共中央在南宁召开了部分中央领导人和部分地方领导人参加的总结第一个五年计划,讨论第二个五年计划和长远规划的会议,史称南宁会议。会议期间和会议前后,毛泽东集中了许多中央和地方领导人的意见,起草了《工作方法六十条(草案)》,1958年1月31日作为党内指示下发。虽然在这个文件一开始就说明:“这几十条现在只是建议,还待征求意见。”但这个文件提出的“我们现在看见了从来没有看见过的人民群众在生产战线上这样高涨的积极性和创造性”;“一个新的生产高潮已经和正在形成”等估计深深鼓舞了全党全国人民的生产建设热情,上下普遍拥护这个党内指示,下发后立即成为指导工作的文件。南宁会议也要求各省市、自治区的地方工业产值在5至10年内超过当地农业产值,提出了苦战3年使大部分地区面貌基本改观的快速发展口号。

南宁会议后不久的1958年2月2日《人民日报》社论《我们的行动口号——反对浪费、勤俭建国》中首次提出“大跃进”口号,农村立即兴起“大跃进”。3月,中共中央在成都会议上提出了“鼓足干劲、力争上游、多快好省地建设社会主义总路线”,肯定了当时已经出现的“大跃进”,认为这标志着我国已进入“一天等于二十年”的伟大时代。1958年5月16日,中共八大二次会议举行以后,“大跃进”运动在全国展开。人民公社化运动,就是在“大跃进”中产生的。这个运动,以“一大二公”为基本特征。

1958年5月5日至23日,中共八大二次会议在北京召开。毛泽东主持了这次会议并在会上讲话。

“一大”,就是办“大社”。这最初由高级农业生产合作社的小社并大社引起。这本来是出于兴修水利、搞农田基本建设的需要,但在“大跃进”的背景下,却演变成一场不顾客观条件、争相推动农业集体生产组织向所谓更高级的形式过渡的普遍的群众性运动。全国第一个“大社”是1958年4月20日诞生的河南遂平县嵖岈山卫星人民公社。这个“大社”大到“中央有啥咱有啥”,设置了农业部、商业部、财经部、公安部、林牧渔业部、工业交通部、军事国防部、文化部、外交部……在全国农村普遍没有经验,却有这个“大社”的示范下,引发了全国“大办”人民公社潮。1958年8月29日下发的《中共中央关于在农村建立人民公社的决议》,进一步推动了这个潮流的发展。1958年8月到10月,全国74万个农业生产合作社合并为2.6万个人民公社。有的一个县就是一个“大”人民公社。

“二公”,就是不切实际地实行“公有化”,直至刮起了“共产风”。当时,各地领导干部对中央建立人民公社的决议里的最后几句话——“看来共产主义在我国的实现,已经不是什么遥远将来的事情了,我们应该积极地运用人民公社的形式,探索出一条过渡到共产主义的具体途径”,十分注意,并且进行了片面理解。各地在大办人民公社的过程中,都在加大共产主义因素。为了扩大共产主义因素,各地都出现了取消自留地、副业生产、集市贸易,搞供给制、集体过渡到全民、消灭工资制、消灭商品货币关系,搞吃饭不要钱,破除资产阶级法权等。有的地方把给每个人发一把牙刷也说成是“共产主义”。为了扩大共产主义因素,各地普遍搞了平调,在生产中搞强迫命令和瞎指挥。在向上级报的数字中,也出现了严重的浮夸。

毛泽东发现了“大办”“大社”中的问题

“大办”人民公社的“一大二公”问题,仅仅出现一个多月,毛泽东就发现了。1958年10月21日,毛泽东在中南海颐年堂听取河北省省长刘子厚关于办人民公社的汇报。刘子厚在汇报中提到下边出现了不少“浮夸”“共产”“强迫命令”的问题。毛泽东明确表示:“要实事求是。”“要告诉县里,叫他们不要搞这一套。”“对虚报的人要进行教育,进行辩论,不要讲假话,是多少就是多少。”毛泽东明确反对刮共产风,他说:“对私人间的债务问题,一风吹,又一次‘共产’哩。这是劳动人民的劳动所得,把你的拿过来,这不是租借是侵略了。”“要把劳动力多的农户的积极性调动起来,使他们收入多点,工资多点,不要平均主义。多劳多得是社会主义原则。”毛泽东对基层干部捆人、打人十分气愤,他说:“有捆人、打人,就是还有封建残余,是对敌我界限和人民内部矛盾的相互关系没有搞清楚。一捆、二打、三骂、四斗,不是解决人民内部矛盾的方法。”刘子厚汇报徐水县搞的全民所有制时,毛泽东很不以为然。

听了刘子厚的汇报,毛泽东觉察到,各地在“大办”人民公社中存在很大问题,要派人下去调查一下,看问题大到什么程度。当天,毛泽东就派人去河南,要求第二天(即22日)上午就走。毛泽东还当面向他们交待了调查的重点。调查组到河南后发现问题,与省委领导谈过情况之后,即于10月23日通过急件,书面向毛泽东作了汇报。毛泽东看了汇报材料后立即写了一封回信,要他们到卫星公社搞一个星期的调查,要调查到团(即公社)、营(即大队)、连(即小队)(当时河南实行军事建制——笔者注)三级,然后再到县里找干部开几次座谈会,研究全县各项问题。调查组把调查的情况随时写成汇报材料,通过机要,急件送毛泽东审阅,毛泽东收到汇报材料后,立即阅读,提出问题,让他们进一步调查研究。通过看调查组的报告,毛泽东发现基层大办人民公社中存在的问题很大。于是,他另派吴冷西和田家英也去河南调查,一个去河南新乡地区的修武县调查,一个去河南的新乡县七里营公社去调查。接着,毛泽东又致信已经在遂平县完成调查任务的调查组,让他们不要回来,再到附近某一个县做几天调查,以资比较,调查材料同样通过机要急送毛泽东。毛泽东还要求两路调查组在调查结束之后,直接去河南郑州,他将在郑州等他们。

1958年11月28日至12月10日,中共八届六中全会在武昌举行,会议讨论通过由毛泽东主持起草的《关于人民公社若干问题的决议》。

在几天时间里,毛泽东阅读了两路调查组急传过来的调查材料,越来越感到“大办”人民公社中问题严重,用当时他的话说,就是:很多人“急急忙忙向前闯”。他决定亲自下去,一边调查,一边解决问题。1958年10月31日晚,毛泽东乘专列离开北京去河北省、河南省调查。一路上,他在专列上召集河北、河南省、地、县、公社等一些干部开小型调查会,了解基层情况。11月2日,毛泽东到达郑州,他决定在郑州召开有部分中央领导人、大区负责人、部分省、市委书记参加的中央工作会议。

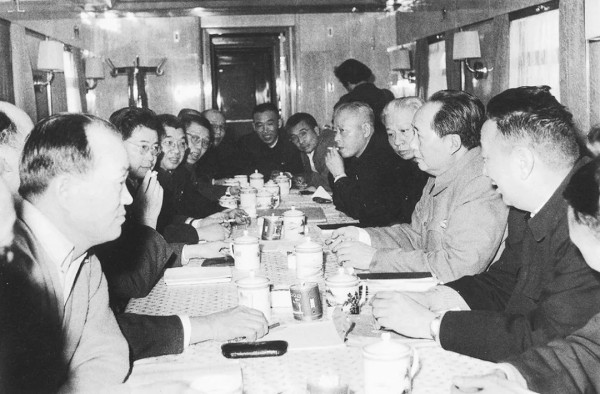

11月3日,毛泽东先在他的专列上召集部分省委书记开会,听他们的汇报,同时回答问题。当有的省委书记说,现在有些东西是调拨的,交换的范围缩小了。毛泽东立即指出:不搞交换是不行的。有的省委书记说,经济作物地区货币多,货币比较容易流通时,毛泽东说:除了生产粮食之外,都要生产商品作物。每个人民公社,除了生产粮食外,必须大量生产经济作物,能够赚钱的,能够交换的,有农业品,有工业品,总之是生产商品。以为人民公社就是个国家,完全都自给,哪有这个事?有的省委书记汇报说:下面有的干部提出要消灭家庭。毛泽东说:现在不是消灭家庭,而是废除家长制。接下来,毛泽东又在他的专列上连开了两次调查会。他在调查会上明确地说:现在不是涉及共产主义的时候,涉及共产主义,这个问题就大了,全世界都不理解了。现在的题目,我看还是社会主义。不要一扯就扯到共产主义。毛泽东这次谈话,给当时热衷于搞穷过渡的各地各级干部及时地泼了一点冷水。

11月6日、7日两天,中共中央在河南省委招待所召开了工作会议。会议一开始,毛泽东就提出了三个问题:第一个问题是什么叫从集体所有制过渡到全民所有制?什么叫从社会主义过渡到共产主义?实现这些过渡需要什么条件,要多长时间?第二个问题是钢的指标问题,到底定多少?第三个问题是城市人民公社如何搞?直接的问题是如何办人民公社。大家一直讨论了9天。经过讨论,毛泽东和与会的同志都明确:现在是在办人民公社问题上纠“左”的时候,头脑要冷静下来。

毛泽东在会议上讲了几条在办人民公社问题上纠“左”的意见。毛泽东提出,必须划清集体所有制和全民所有制、社会主义和共产主义的界限。从集体所有制到全民所有制,从社会主义到共产主义这两个过渡,都需要相当长的时间,都要在发展生产力的基础上进行。说三五年就可以搞成共产主义,就可以宣布集体所有制过渡到全民所有制,是错误的。现在有一种偏向,好像共产主义越快越好。实行共产主义是要有步骤的。山东范县提出两年实现共产主义,要派人去调查一下,现在搞人民公社,废除商品生产和交换,实际上是剥夺农民。人民公社必须生产适宜于交换的社会主义商品,以便逐步提高每个人的工资。列宁曾经大力提倡发展商业,因为苏联那时城乡商品流通有断流的危险。现在,我们有些人大有要消灭商品生产之势,他们向往共产主义,一提商品生产就发愁,觉得这是资本主义的东西。他们不懂得在社会主义条件下利用商品生产的作用的重要性。这是不承认客观法则的表现,是不认识五亿农民的问题。在社会主义时期,应当利用商品生产来团结几亿农民。有了人民公社以后,商品生产、商品交换更要发展。在谈到高指标问题时,毛泽东批评说:现在有些问题相当混乱。不仅在公社里面,就是在中央、省、地这三级里头,都相当混乱。高指标吓人。对这一点,“要做政治考虑”。要实事求是,不要谎报。毛泽东在谈到工作方法问题时说:要解决实行群众路线的工作方法。不要捆人、打人、骂人、辩论人、罚苦工,动不动就“辩你一家伙”。今后,要把解决工作方法问题当成重点。毛泽东在会上还亲笔写了《关于读书的建议》,要大家都读一读斯大林的《苏联社会主义经济问题》一书。毛泽东在郑州会议上的讲话,给各地“大办”“大社”刹了车。

1959年3月1日,毛泽东在中共中央政治局扩大会议(第二次郑州会议)上讲话。

1958年11月13日下午,毛泽东离开郑州,15日到达武昌。一路上,毛泽东继续做调查。这次调查的重点是地委、县委、公社一级。此外,毛泽东还找许多基层干部到他的专列上开座谈会。通过调查,毛泽东感到,各地办人民公社时出现的问题还没有完全解决,在许多关键问题上,基层干部还是不清醒的。他决定,在武昌召开政治局扩大会议,进一步解决这些问题。1958年11月21日至27日,毛泽东在武昌主持了中央政治局扩大会议,着重解决高指标和浮夸风问题。毛泽东在会上的多次讲话中特别提到:一些干部中存在一种急于向共产主义过渡的问题。他说:我们乡以上的干部,没有一百万,也有几十万,就是要过渡得快,越早越好,抢先于苏联。我们现在是一穷二白,五亿多农民人均年收入不到80元,是不是穷得要命?我们现在吹得太大了,我看是不合事实,没有反映客观实际。苏联1938年宣布社会主义建成了,现在又提出从现在起12年准备进入共产主义的条件。因此,我们就要谨慎。我们有说两年的,也有说三年的,也有说四年的,也有说五年的,就要进入了,哪有这个事呀?范县说两年进入共产主义,我派了几个同志去看了看,他们说“难于进”。毛泽东专门讲了“大跃进”中在办人民公社时的“作假问题”。他说:建议跟县委书记、公社党委书记切实谈一下,要老老实实,不要作假。本来不行,就让人家骂,脸上无光,也不要紧。不要去争虚荣。现在严重的问题是,不仅下面作假,而且我们相信,从中央、省、地到县都相信,主要是前三级相信,这就危险。武昌会议很快达成了一致意见,在接着召开的中共八届六中全会上,通过了《关于人民公社若干问题的决议(草案)》。这个文件划清了集体所有制和全民所有制、社会主义和共产主义的界限,确定了人民公社还要实行商品生产和按需分配的原则。

郑州、武昌两次会议的召开和中央《关于人民公社若干问题的决议》的下发,很快就刹住了各地“大办”“大社”以及“共产”风,纠正了过“左”的做法。但是办人民公社的原则和各地适合实际的办社的组织形式,被保留下来。但毛泽东认为问题没有完全解决,还要逐步发现,逐步处理。

确定人民公社“三级所有,队为基础”原则

郑州会议、武昌会议和中共八届六中全会文件,切实纠正了“大办”“大社”的问题。但毛泽东在纠“左”过程中仍然认为办人民公社是中国亿万农民的方向。12月9日,在八届六中全会闭幕的前一天,毛泽东发表了长篇讲话。他说:人民公社的形式“便于由集体所有制过渡到全民所有制,也便于由社会主义的全民所有制过渡到共产主义的全民所有制,便于办工农商学兵”。毛泽东既批评基层干部性急,又鼓励基层干部大胆探索。他提出,对那些犯有强迫命令、说假话错误的干部,百分之九十不处分。他联想到整个党,联想到整个国家。他说,我们党也有两种可能性:一是巩固,一是分裂。我们中华人民共和国也有两种可能性:胜利下去,或者灭亡。“我们在政治上是强国,在军事装备和经济上是弱国。因此,我们面前的任务是由弱变强。我们现在名声很大,实力很小,这一点要看清楚。不要外国人一吹,打开报纸一看,尽说干劲冲天,搞得神乎其神,飘飘然然。不要自己骗自己。”

1959年初,一个问题困扰毛泽东很长时间:1958年本是大丰收之年,为什么到2月全国就发生了缺粮、缺油的问题?他苦苦思索,找不到答案。这时,广东省委用机要传来了省委书记处书记写的一个报告。这个报告说:广东的雷南县粮食生产大跃进,但年底却出现了粮食紧张的不正常现象,他下去一查,查出基层公社瞒产私分粮食七千万斤。毛泽东看了这个报告,认为找到了问题的症结所在。经毛泽东同意,中央把这份报告批转到各省、市、自治区党委。毛泽东在他写的批转按语中要求:必须立即解决瞒产私分问题,而解决的办法,是搞一个教育运动,说明我们的人民公社仍是社会主义集体所有制,不会无偿拿走他们的粮食,使群众放心。

但是,为什么会出现这样的问题?毛泽东决定南下调查。1959年2月23日,毛泽东乘专列到天津,向地方干部作调查。24日,专列到济南,毛泽东仍然进行调查。26日,专列到郑州,又是搞调查。毛泽东通过调查发现,出现问题的根子,还在于人民公社的所有制问题没有解决好。公社有穷队、中等队、富队三种;三种生产队经营好坏、收入多少不同。生产水平不同,分配不能一样。他们都是劳动者。人为地抽肥补瘦,就是无偿地剥夺富队给穷队。按劳分配,就都积极起来了。瞒产无非是怕“共产”,这里有个所有制问题。“怕调”的本位主义基本上是对的。

此后,毛泽东在南下的一路上,多次谈到公社内部的所有制问题。他边调查、边思考、边谈话,到2月底3月初时,他对这个问题的思考比较清楚了。1959年2月27日到3月5日,毛泽东在他已经到达郑州的专列上召开了政治局扩大会议。毛泽东在会上提出,不能认为一办公社,各生产队的一切都要由公社支配了。他批评刮共产风的三条:穷富拉平;积累太多;“共”各种“产”。接着,他谈了解决这些问题的路子。他说:“目前公社所有制除了有公社直接所有的部分以外,还存在着生产大队(管理区)所有制和生产队所有制。”如果把这三级所有制之间的区别模糊了,“就不可避免要引起广大农民的坚决抵抗”。他说,平均主义和过分集中,都是否认生产队的所有制,否认生产队应有的权利,任意把生产队的财产上调到公社来。毛泽东在这次谈话中第一次提出了三级所有制的问题,指明了解决问题的方向。

但有些基层干部却想不通,他们还是坚持扩大公有制的思路。对此,毛泽东也看出来了。3月1日,毛泽东给刘少奇、邓小平写信,建议再开两天会,解决各地负责人的思想问题。他自信地写道:“我觉得我的观察和根本思想是不错的。”

3月1日,毛泽东继续主持中央政治局扩大会议,会上他十分肯定地说:“基础是生产队,你不从这一点说,什么反对拉平,反对过分集中,就没有理论基础了。目前得承认队是基础,跟它做买卖。它的东西,你不能说是你的,同它是买卖关系。”“三级所有,队为基础”,至此都已提出来了。在这种认识基础上,毛泽东为瞒产私分进行了拨乱反正。他说:“瞒产私分不是本位主义,瞒产私分极其正确,那股风一来,他幸得瞒产。”这次中央政治局扩大会议,同意了毛泽东的观点,统一了思想。最后,由毛泽东拟定、政治局扩大会议一致通过了十四句话的整顿和建设人民公社的方针,这十四句话是:“统一领导,队为基础;分级管理,权力下放;三级核算,各计盈亏;分配计划,由社决定;适当积累,合理调剂;物资劳动,等价交换;按劳分配,承认差别。”

会后,各地办人民公社,开始朝“三级所有,队为基础”的方向发展。从1959年3月初到6月底,仅仅经过4个月,全党、全国办人民公社的路子就基本清楚了,这就是:人民公社是集体所有制,这个集体所有制中包含公社、大队、生产队三级所有,三级中以生产队为基础。但如何理解“基础”,又有不同认识。其一,各地在“大办”“大社”时,生产队的建制、概念也不清晰,很多地方的生产队,实际上是大队一级,相当于原来的高级农业生产合作社,他们认为这一级作为公社基本核算单位的“队”。其二,有的地方认为“基础”是指生产性质的“基础”生产小队只是那种“基础”。毛泽东决定进一步调查研究,解决这个问题。

在曲折中继续探索

正当此时,发生了1959年庐山会议上彭德怀给毛泽东写信提出诸多意见和随后开展的批判彭德怀的“右倾机会主义”的斗争,打断了毛泽东继续解决人民公社问题的进程。毛泽东从那时起,着重强调维护“三面红旗”,即总路线、大跃进、人民公社的重大意义。这使一些地方党政领导的“左”的思想又发展起来。

毛泽东很快发现了这方面的问题,他决定制止这股风,不让其继续刮下去。1960年3月2日,毛泽东批准把广东省委关于当前人民公社工作问题的报告印出9份文件,发给中央主要领导人,3月3日讨论后,以中央文件的形式,下发各省。毛泽东指导的这份广东省委文件的主要内容,是第二次郑州会议确定的以生产队为基础的三级所有制,是适合当前的生产水平和群众觉悟的,是有利于生产力发展的,因此一定要继续贯彻执行。当前的问题,不是急于过渡,而是明确方向,埋头苦干。

1961年3月15日至23日,中共中央在广州召开工作会议。

此时,办城市人民公社的问题也提了出来。毛泽东鼓励探索,但已经较谨慎,提出“最好有一位书记专管城市人民公社”。后来,毛泽东发现办城市人民公社,不符合中国国情,果断地停止了办城市人民公社。

毛泽东指导办人民公社的重点仍在农村。毛泽东批转广东省委文件后,各地在实践中,大多数是把生产大队一级当作基本核算单位。毛泽东在没有调查研究前,也鼓励实验。1960年11月3日,经他批准,中共中央发出的《关于农村人民公社当前政策问题的紧急指示信》中规定的“三级所有,队为基础,是现阶段人民公社的根本制度。” “队为基础”仍然是生产大队一级。这封指示信规定:“从1961年算起,至少7年不变。在此期间,不再新办基本社有制和全民所有制的试点。”中共中央于3月15日至23日在广州召开了工作会议,会上讨论通过了《农村人民公社工作条例(草案)》。条例规定:“农村人民公社一般地分为公社、生产大队和生产队三级。以生产大队的集体所有制为基础的三级集体所有制,是现阶段人民公社的根本制度。”毛泽东这个时候关注的是退赔问题,即把刮“共产风”时平调的钱物退还给原来的所有者。6月19日,经毛泽东批准,中共中央发出《关于坚决纠正平调错误,彻底退赔的规定》。

平调后又退赔,这个反复,促使毛泽东进一步思考。毛泽东决定进一步搞调查研究。从1961年6月到9月,毛泽东不断地找各地党政领导干部谈话,同时大量阅读基层送来的关于办人民公社的材料。到9月底,他的思路更清晰了:基本核算单位要定到小队一级。1961年9月29日,毛泽东给中央政治局常委和有关同志写信,并附上一批关于人民公社问题的材料。毛泽东在信中说:“这些材料表明:我们对农业方面的严重平均主义的问题,至今还没有完全解决,还留下一个问题。”“我的意见是:‘三级所有、队为基础’。即基本核算单位是队而不是大队。所谓大队‘统一领导’要规定界限,河北同志规定了九条。如不作这种规定,队的八权有许多是空的,还是被大队抓去了。”我们过去过了六年之久糊涂日子,“第七年应该醒过来了吧”。

毛泽东提出了明确的意见,但他还要拿事实说服人。1961年10月,毛泽东派国务院副总理、中共中央农村工作部部长邓子恢下去调查。11月9日,邓子恢写了一份关于农村人民公社基本核算单位试点情况给毛泽东并报华东局、福建省委的调查报告。这个报告对未来人民公社实行“三级所有,队为基础”的原则作出了十分明确的规定。毛泽东看了这个材料后,十分赞赏,在11月23日写的批语中说:“邓子恢同志这个报告很好,发给你们参考。”“认真调查研究,对具体问题做出具体的分析,而不是抽象的主观主义的分析,这是马克思主义的灵魂。”

人民公社体制的最后确定及其结局

邓子恢的报告下发至各省、市、自治区后,各地经过几个月的试验,取得了一致的认识:把基本核算单位放在小队一级,是合适的,既深受农民的欢迎,又有利于发展农业生产。在这种情况下,毛泽东决定由中央正式发出文件,把人民公社的体制最后确定下来。1962年2月11日,毛泽东批准下发中央《关于改变农村人民公社基本核算单位问题的指示》,同时在这个指示稿上写下批示,要求我国农村基本核算单位稳定在生产小队一级至少30年不变。中央指示说:“中央和毛泽东提出的以生产队为基本核算单位,在我国绝大部分农村,已经是势在必行。以生产队为基本核算单位,有很多好处。(1)能够比较彻底地克服生产队之间的平均主义。(2)生产队的生产自主权有了很好的保障。(3)更适合当前农民的觉悟程度。(4)更有利于改善集体经济的经营管理。”“在我国各地农村,绝大多数的人民公社,都宜于以生产队为基本核算单位。但就整个农村来说,人民公社的体制,又不应当强求一律。”“在我国绝大多数地区的农村人民公社,实行以生产队为基础的三级集体所有制,是一个长时期内,至少30年内实行的根本制度。这个问题应向广大农村干部和农民群众反复说明。”这个指示要求各地:“应当争取时间,立即动手,宜早不宜迟。”“力争在春耕开始前后,把这项工作大体做完。”

1962年9月,毛泽东在中共八届十中全会上讲话。

各地在贯彻中央指示的过程中,摸索出一些新的经验,同时,也需要对中央原来的农村人民公社工作条例中的一些规定加以改变。1962年9月中共八届十中全会通过了《农村人民公社工作条例修正草案》,改变了原来的中央文件中以生产大队为基本核算单位的规定,确定以生产小队为基本核算单位。同时,限定了人民公社的规模,确定人民公社的规模,是一乡一社,各个公社的规模定下来后,长期不变。同时,对人民公社的组织问题、节约问题、办工业问题、自留地问题等,都作出了规定。这个文件下发之后,各地很快就按此文件调整人民公社的规模和内部结构,并按中央的这个文件把人民公社确定在“三级所有,队为基础”之上。人民公社进入平稳存在阶段,一直持续了20年。

在这20多年的时间里,人民公社的存在,对于使农业生产与当时实行的国家计划经济体制相衔接,对于保障几亿农民的基本生活条件,对于兴修水利和搞农田基本建设,对于发展乡镇工业,对于提升农民的集体主义意识,对于农村社会秩序的稳定,确实起到了积极作用,即使在“文化大革命”中,中国广大农村没有乱。

党的十一届三中全会后,农村逐步实行了以家庭联产承包为主要形式的农业生产责任制。到1982年1月,全国农村已经有90%以上的生产队建立了不同形式的农业生产责任制。这种变化,使人民公社不适应新的形势和要求了,需要改变人民公社体制。1982年11月26日至12月10日召开的全国人大五届会议对宪法进行了修改。修改后的宪法改变了过去农村人民公社政社合一的体制,设立乡政权。12月31日,中央政治局讨论通过了《当前农村经济政策的若干问题》,以1983年中央1号文件的形式发出。这个文件在两个主要方面改变了农村人民公社体制:一是实行生产责任制,二是实行政社分设。文件一下达,全国各地普遍推行政社分开,变社改乡。人民公社就此结束了它的历史。

人民公社的历史结束了,但它给人们以很多的启迪。其中之一是:要敢于探索中国独特的社会主义建设道路。尽管在探索中我们还必然会存在着很大的盲目性,还有一个很大的未被认识的必然王国,但是我们要有勇气去调查它、研究它,从其中找出它的固有的规律。毛泽东在探索中经历了许多的曲折和反复,但他从未半途而废。他这样做完全是出于让中国农村迅速摆脱落后面貌,让亿万中国农民过上幸福生活的良好愿望。对此,中国广大农民心里是清楚的。正因为如此,“毛主席是咱社里人”这首歌才会在中国农民中传唱几十年而不衰。

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群

|

|

|

|

|

|

|

|