陈晋:毛主席的读书之法:一当“联系员”,二当“评论员”

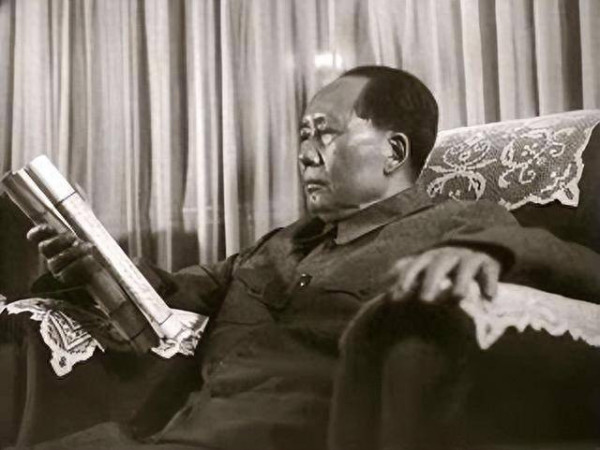

毛泽东的一生,是登攀书山之路的一生,他不仅酷爱读书,而且读有所得、得而能用。对毛泽东来说,读书是一种思想升华的必要方式,是一种生活常态,是一种历史责任。

博览群书

毛泽东一生博览群书,究竟读了多少书,读过哪些书,无法作完备统计,但可从他的藏书、批注、著述和谈话中,知其大概。毛泽东逝世后,在其住处留存的藏书达一万余种,近十万册,许多书中都留下了他的批注和圈画。毛泽东的阅读范围虽广博,但也不是漫无目的、没有重点的,排在他阅读重点的前三位,是马列经典、哲学和中国文史。

关于读马列经典。毛泽东当时感到,全党理论水平落后于实际,与中国革命和建设的丰富内容很不相称。因此,阅读马列著作是十分必要的。1938年,他提出党内要“有一百个至二百个系统地而不是零碎地、实际地而不是空洞地学会了马克思列宁主义的同志”;1949年,他推荐12本马克思列宁主义著作,指出党内“有三千人读通这十二本书,那就很好”;1970年,他又指定250多位中央委员和候补中央委员读9本马列著作,并说学好马列主义不容易,联系实际用好马列主义更困难。在马列原著中,毛泽东尤其喜欢阅读列宁的书,从中获取中国革命和建设能够参考和运用的重要战略,他指出,列宁的论著有一个特点:“说理透彻,把心交给人,讲真话,不吞吞吐吐,即使同敌人斗争也是如此。”在延安的时候,他讲道,读这些著作,看“他们是如何把马克思主义的普遍真理和苏联革命的具体实践互相结合又从而发展马克思主义的,就可以知道我们在中国是应该如何地工作了”。

关于读哲学。毛泽东喜欢读哲学的原因有四个。第一,他把哲学归结为世界观和方法论,认为是塑造人们灵魂和思想的根本前提。第二,哲学是马克思主义的理论基础。第三,哲学是认识和改造世界、总结实践经验、解决一切问题的“思想工具”。第四,毛泽东从青年时代就喜欢哲学,既是个人兴趣,也是他进行理论工作的必要前提。毛泽东既读马列经典中的哲学书,也读艾思奇、李达、普列汉诺夫、爱森堡这些中外学者用马克思主义观点来论述哲学问题的书;既读柏拉图、康德、黑格尔等西方哲学家的书,也读中国古代老子、孔子、墨子等诸子的哲学论著,以及中国近代以来康有为、胡适、冯友兰等人研究哲学和逻辑学的论著。

关于读中国文史。毛泽东说:“读历史是智慧的事”;“我们看历史,就会看到前途”;“马克思主义者是善于学习历史的”。这些话就能反映出他热爱读历史的缘由。毛泽东很注重史书所载的理政之道、军事战例、经济政策、治乱规律等。除了古人的经典著作,他还阅读了不少五四运动以来的学者们写的中国通史、思想史、哲学史、文学史。与此同时,毛泽东对古代文学作品也很感兴趣,他喜爱曹操以及李白、李贺、李商隐的诗作,研读《楚辞》,背诵《昭明文选》的一些散文,反复读《红楼梦》等古典小说,丰富了他的古典文学素养。

攻书到“底”

求知的欲望和理论探索的使命感,使毛泽东的阅读似乎一刻也不能停下来。他读书,是发自内心地对知识、对真理追求的一种渴望。有这种渴望,才可能用心用脑去真读、真学、真思考,而非浅尝辄止。用毛泽东的话来说,就是攻书到“底”。1938年3月,他在抗大的演讲中解释道:“我看这个‘攻’字是有大道理的,就是把书当敌人看,一字一句地攻读。”攻读的目的,是对知识精通探底。1939年5月,他在延安在职干部教育动员大会上又提到:“学习一定要学到底,学习的最大敌人是不到‘底’。自己懂了一点,就以为满足了。”

毛泽东的攻读之法,具体表现为三方面。一是经典的书和重要的书反复读。同一本书,反复读,因每次阅读背景不同、任务不同、心境不同,理解和发现也会有所不同。例如,在延安时,他谈到自己读《共产党宣言》的情况:“遇到问题,我就翻阅马克思的《共产党宣言》,有时只阅读一两段,有时全篇都读,每阅读一次,我都有新的启发。”二是相同题材内容的书,毛泽东习惯把叙述不同甚至观点相反的著述,对照起来读。例如,毛泽东读美国历史,就让人到北京图书馆、北大图书馆去借,专门写条子说,不光是马克思主义学者写的,也要有资产阶级学者写的。再如,他读《楚辞》,1957年12月一次就要了50余种古今对《楚辞》有价值的注释和研究书籍。三是读书习惯于“手到”并注重讨论。古人强调读书要“眼到”“口到”“手到”“心到”,毛泽东在“眼到”“口到”的同时格外注重“手到”,即动手写笔记、批注,由此体现“心到”。在此基础上,他还有一个“耳到”,即组织读书小组由人念,大家听,再一起讨论。例如,1959年底,他组织读书小组到杭州等地研读苏联的《政治经济学教科书》。晚年毛泽东眼睛不好,就请人读书给他听,边听边议。

把书读“活”

毛泽东指出,精通书本理论的目的,“全在于应用”。所谓“应用”,就是通过阅读来满足个人或社会实践的需要。这也就是把书读“活”,即把书本知识转化为认识,把认识转化为智慧,把智慧转化为能力,把能力转化为实践,进而在实践中有所创造。读书效果的好坏,关键在于读法和用法,在于是不是拥有从书本到实践进出自如、出神入化的本事。

怎样才能算是把书读“活”呢?毛泽东把方法概括为两条:读书的时候一当“联系员”,二当“评论员”。这是他在1958年11月同陶鲁笳等人谈话中提出来的。

“联系员”有两层含义:一是把书中写到的观点主张、人物事件,同与这些观点主张、人物事件有关的或对立的另一个侧面联系起来思考和理解。例如,毛泽东读《史记·高祖本纪》,不仅关注刘邦的内容,还联系书中有关刘邦的对立面项羽的描写,来作比较,进而加深理解,由此得出“项王非政治家。汉王则为一位高明的政治家”的结论。二是联系现实来理解和发挥。在读苏联的《简明哲学辞典》时,毛泽东抓住其“同一性”条目只强调矛盾的对立、否定矛盾转化这个形而上学的观点,把它同斯大林时期苏联不善于处理人民内部矛盾、不做敌我矛盾转化工作联系起来理解,进而认为,这个条目反映了斯大林晚年政治上所犯错误在思想方法上的根源。

所谓“评论员”,就是对书中的内容要有自己的看法,要有所评论,进行创造性的发挥和运用,而不是跟在书本后面亦步亦趋。毛泽东的读书笔记和谈话,常常体现出政治家的敏锐和见识。他读《徐霞客游记》和郦道元的《水经注》,关注的是两位作者通过大量的调查研究,才能写出有所发现的“科学作品”;读蒲松龄的《聊斋志异》,也说蒲松龄“很注意调查研究”,否则他哪有那么多稀奇古怪的故事。这样的评论,借书论事,强调只有调查研究才能写出有水平的东西。毛泽东读《老子》,说其中“祸兮福之所倚,福兮祸之所伏”一句,是告诫人们:分析问题,不但要看到事物的正面,也要看到它的反面;读《不怕鬼的故事》,认为《宋定伯捉鬼》一篇对“新鬼大,旧鬼小”的描述,说明对具体事物要具体分析。这些评论,说明毛泽东很善于从书中读出认识和改造客观世界的方法论。

在读书过程中当“联系员”和“评论员”的方法,彰显了理论联系实际的学风,这种把书读“活”的本领,为党内所推崇。1943年,朱德在中央政治局会议上的发言中也表示,毛泽东读的书不少,而且他读得通,能使理论与实际合一。

(本文原载《学习时报》2025年04月23日第5版)

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群

|

|

|

|

|

|

|

|