孟彦:血性,是军队所向披靡的刀锋

1860年英法联军火烧圆明园,英军1.8万人,法军7200人,加起来区区25,000人,长驱直入攻入北京,清帝仓皇出逃。

时隔40年,八国联军入侵北京,总兵力不到2万人,而京津守军11万人,还有义和团五六十万人,但仍无法阻挡敌人,北京沦陷,清军一败涂地。

是装备差距吗?

不是!当时清军装备大量先进武器,如克虏伯大炮、马克沁机枪、曼里彻步枪等,甚至优于联军装备。但士兵缺乏训练,火炮未拆封即被缴获。

关键军心涣散,缺乏作战意志。

天津失守后(7月14日),慈禧紧急任命李鸿章议和,同时却支持主战派李秉衡指挥勤王军,政策矛盾导致前线无所适从。慈禧一日内召见荣禄8次、载漪5次,群臣却“默然不发一言”,暴露内心慌恐。

八国联军攻破北京外城时,城内六七万清军“散灭无踪”,仅少数部队(如甘军)抵抗。有的清军士兵向日军出售鸡蛋,甚至为洋人送信,一次获酬250元。军官威胁处决通敌者,但屡禁不止。 美军攻广渠门时,教民提供“护城河水门”情报,英军借此直入使馆区。

还有的民众主动为联军架梯攻城、搬运物资。在他们看来,“溥天之下,莫非王土”,八国联军侵略的是皇家土地,跟老百姓有啥关系。

清廷的“惧敌”,高层贪权惜命、军队派系倾轧、民众离心离德。即便局部抵抗惨烈,亦难掩系统性溃败。

1919年清华大学教授马约翰赴美进修,看见中国学生大部分面色苍白,文质彬彬。他对同学们说:你们要好好锻炼身体,要勇敢,不要怕,要敢干。不要人家一直推你你就倒,别人一发狠你得怕,别人一瞪眼你就哆嗦。

马约翰说的是要有血性。

血性,是军人打胜仗的刀锋。

老人家把这种血性称为“一不怕苦,二不怕死”,称为“决一死战,准备一切牺牲”,称为“压倒一切敌人,而决不被敌人所屈服”。

志愿军开赴朝鲜战场,雄纠纠气昂昂跨过鸭绿江。每一个战士都带着“只解沙场为国死,何须马革裹尸还”的气概。美军称这是“迷一样的东方精神”。

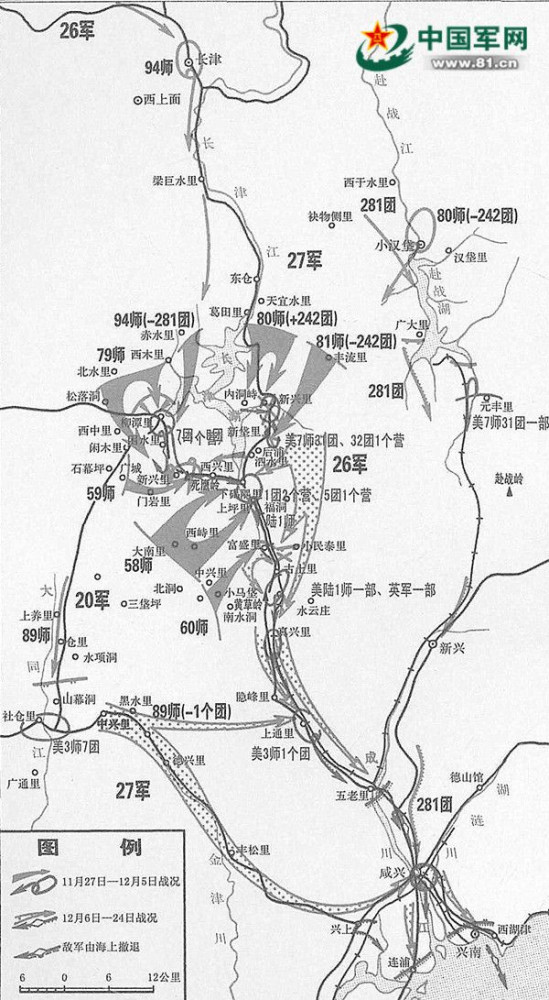

长津湖之战,美步兵第7师31团在一战中荣获“北极熊团”称号,该团主战装备有步枪、卡宾枪、轻重机枪,60和90火箭筒、57反坦克炮、60迫击炮,加上配属部队,总兵力达4100人,各种火炮46门,坦克37辆。同时,该团在作战时,每天还可得到航空兵2到8架次的飞机火力支援。

而志愿军第27军既无坦克又无飞机,仅有少量的小口径炮和60火箭筒。部队从江南急调朝鲜,穿着单衣作战。在长津湖战役中,面对零下40度的极端寒冷,许多士兵冻伤或冻死,非战斗减员超万人。

就是在这种情况下,27军以“争任务,争第一,争头功”的精神,经过三昼夜的战斗,硬生生将“北极熊”团近4000人全歼于战场,剩下的200余名残兵败将,在逃跑时越过冰冻的长津湖,因共振湖面崩塌,冻溺而死!

美陆战第1师师长奥利弗·史密斯:长津湖战役,是钢铁部队在和钢铁的人作战。

老人家在总结抗美援朝战争经验时曾说,志愿军打败美军,“靠的是一股气,美军不行,钢多气少。”这个气就是精神毅力,就是战斗精神。

血性,永远是一支军队不可或缺的狼性基因。

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群

|

|

|

|

|

|

|

|