苏超:劳动者的诗歌

足球的年轻记忆

年轻人的手速就是快,帮我抢到了泰州主场对战宿迁的苏超球票。

江苏从来都不是足球大省,群众基础远不如广东、辽宁、天津、北京、上海等省市。

我甚至一直不知道江苏苏宁夺得过中超冠军,那是资本游戏,我等草民无感。

作为一名上学时爱踢球的江苏人,看的第一场比赛是1988年的欧洲杯决赛:荷兰对苏联,不过是录像。

巴斯腾的零度角射门,八爪鱼达萨耶夫的极致守门,古力特全场飞奔的12.3公里距离,都让年轻的我心驰神往,荷兰首夺大赛冠军,摆脱了“无冕之王”的尴尬,苏联队表现堪称完美,却输了,这是一场个人英雄主义战胜集体主义的比赛,也是苏联的谢幕演出,不禁让人感慨。

1993年,男足兵败伊尔比德,0:1输给也门,就是那个天天在红海揍美军的也门。球队回国时,球迷要给球队一些物理教育,首都机场高速被全程封闭,防止出现意外。

于是,足协在大连棒槌岛召开了职业化会议,1994年,中国足球市场化的联赛正式开打。自此,男足是王小二过年,一年不如一年。

同年,美国世界杯开打,这是我唯一一届看过52场所有比赛直播的世界杯,那种日夜颠倒的日子,至今怀念。

但各队都太注重防守了,世界杯最佳阵容中居然有三名巴西防守队员,比赛质量不咋地,媒体只能吹捧巴乔的悲情,却无视巴西是靠防守获得的冠军。

后来,工作越来越忙,1998年法国世界杯,看了36场,2002年日韩世界杯,看了12场,2006年以后看的全是录播。

比赛越来越资本化、功利化,越来越不好看,远不如自己在球场上练习二过一、正脚面、外脚背、脚弓推球、45度斜长传的大汗淋漓。但工作后,吃3睡5干16的工地狗生活,看直播成了奢侈,加上城市球场踢场球不菲的费用,足球离生活越来越远。

男足每况愈下,成了球迷口诛笔伐的对象,大家戏称:强国都不玩足球,男足是国运平衡器,我们所有领域都在突飞猛进,就留个缺口让西方人有点优越感吧。

直到苏超开踢,才重新燃起了现场看球的冲动,这是代表城市的比赛,不管踢得怎么样,咱都得捧个人场不是。

足球的阶级属性

工业革命创造了工人阶级,工人阶级使足球发扬光大,最终工人阶级却被资本从主角变成了消费者,这是一场斗争,目前来看,资本完胜。

现代足球规则诞生于19世纪英国的贵族公学,最初是贵族子弟培养“团队精神”和“礼仪道德”的教育工具,足球俱乐部早期仅限贵族成员参与,具有鲜明的阶级排他性。

到了工业革命时期,城市化浪潮将大量农民转化为工人,足球只需要一个球和一块空地,成了工人阶级的主要休闲方式,迅速普及。

曼彻斯特、利物浦、马赛等欧洲工业城市因工人基数庞大成为足球重镇,球员也多来自工人阶级家庭。

曼联由铁路工人组建,阿森纳球员主要是兵工厂的武器制造工人,铁锤帮西汉姆联队由钢铁工人和造船工人创立,布莱克本流浪者由棉纺工人主导成立,勒沃库森由拜耳药厂工人组建,沙尔克04由煤矿工人创立,多特蒙德由钢铁工人和冶金工人创建,工会将足球俱乐部作为维系工人社区认同的纽带,工人才是足球的主角。

球场也成了工人阶级表达诉求的战场。

英国足球最初由南部贵族主导,强调“业余精神”以排斥职业化工人的参与。

1883年,由织布工、纺纱工、矿工等组成的布莱克本奥林匹亚克斯队在足总杯决赛中击败贵族球队“老伊顿队”,成为首支夺冠的工人阶级球队,这场胜利被舆论称为“劳工对绅士的胜利”,直接挑战了足球的阶级壁垒。

1888年,北方工人球队联合成立英格兰足球职业联赛,公开挑战英足总对“业余原则”的坚持。此举迫使足协废除职业球员禁令,工人通过门票获得稳定收入,摆脱了“业余足球”名义下的无偿劳动。

19世纪后期,英国工人通过工会争取到每日9~10小时工作制,足球成为工余集体娱乐的核心场景。

工人球队以体力强悍、战斗精神著称,与贵族球队的“优雅”形成了鲜明对比。

1921年,中国首个工人俱乐部京汉铁路长辛店工人俱乐部以足球比赛为掩护组织罢工。

1922年,邓中夏领导工人提出“加薪20%、每日工作8小时”等诉求,罢工胜利后,沿线16个站点纷纷成立俱乐部,为1923年“二七大罢工”奠定组织基础。

1926年,陈赞贤在赣州组织56个基层工会,会员1.8万人,将球场作为动员集会的场所。

在钱业工人罢工期间,工会于球场组织万人集会,揭露资本家勾结军阀的阴谋,最终迫使资方接受八小时工作制及工资增长30%。

当资本家试图贿赂工会领袖时,陈赞贤在球场公开声明:“革命者岂能贪财?为钱革命是反革命!”这一场景强化了工人的阶级认同。

1932年,上海三友实业社资方借淞沪战争之机关闭工厂,企图将机器迁往杭州以解雇高薪工人,1300名工人占据工厂球场并守护机器,切断资方搬迁计划。后续发起“绝食团”向国民党中央请愿,揭露地方政府偏袒资本家的行径,最终迫使南京政府介入仲裁。

从英格兰的“职业化革命”到中国的“球场罢工”,足球场始终是工人阶级对抗剥削的场所。

左派球队中以意大利的利沃诺队最为著名。

利沃诺是意大利共产党诞生地(1921年),球迷组织BAL明确主张:“为工人阶级奋斗终身,反对法西斯主义,反对资本主义”。

利沃诺队成立于1915年,历史上以造船、钢铁等重工业为主,球员和球迷主体是船厂工人、码头劳工等底层劳动者,队徽中的“深红军”象征工人阶级的团结与抗争精神。

主场看台经常悬挂切·格瓦拉肖像和苏联标志,斯大林诞辰日球迷还会展示巨型横幅,将反资本主义符号植入足球空间。

传奇前锋卢卡雷利进球后行握拳礼,选择99号球衣,致敬成立于1999年的球迷组织,他公开宣称“共产主义是我的信仰”“利沃诺不仅是一家俱乐部,它是我们的信仰”,因政治立场他被意大利国家队长期排斥。

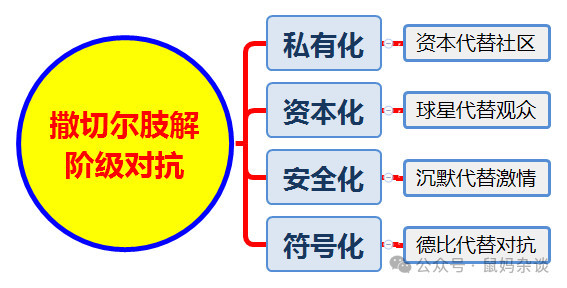

资本当然不甘心束手就擒,他们通过一系列的手段瓦解工人阶级的对抗,尤其以撒切尔时期最为典型。

撒切尔对英国足球的改造,本质是通过新自由主义政策肢解足球的工人阶级基础,将阶级对抗转化为资本主导的消费关系。

其核心路径包括私有化、资本化、安全化和符号化,最终导致足球从社区共识的载体蜕变为全球化的商业产品。

私有化:资本代替社区

20世纪80年代前,英国足球俱乐部多由地方政府或社区管理,依赖会员费和门票收入,与工人社区紧密绑定。

撒切尔推动私有化,利物浦、曼联等俱乐部被私人资本收购,将俱乐部目标从“社区认同”转向“盈利至上”,英超票价均价50美元,驱逐低收入工人球迷。

曼联在老特拉福德球场设立“牛顿希斯铁路工雕像”,纪念1878年铁路工人建队历史,却掩盖了当前球迷中只有18%来自劳工阶层的现实。

经典案例是利物浦因海瑟尔惨案遭欧足联禁赛7年后,资本趁机低价收购,切断了球队与码头工人社区的历史纽带。

媒体资本化:球星代替观众

撒切尔解除广播电视管制,天空体育以天价竞得英超转播权,电视镜头聚焦球星而非看台,工人球迷的集体歌声、工装横幅等对抗性符号被刻意裁剪,球场沦为了“资本拍摄棚”。

安全化管控:沉默代替激情

海瑟尔惨案后,撒切尔强制推行全座位球场,宣称“消除足球流氓”,剥夺工人站立呐喊的传统,看台从“激情广场”变成了“沉默的观众席”,将球迷暴力定义为“底层野蛮”,掩盖失业率攀升导致的社会压抑,利物浦球迷因海瑟尔惨案被污名为“凶手”,政府借此强化警方搜查权。

利物浦推出150美元的“香克利精神”限量球衣,致敬码头工人文化,但安菲尔德季票均价900美元,实质上驱逐了工人阶级球迷。

教育去体育化:切断工人阶级上升通道

1979年,撒切尔裁撤教师课外体育教学津贴,5000所学校被迫出售体育场。

工人子弟失去免费训练机会,青训时间骤降,足球晋升通道从“街头-俱乐部”变为“付费青训营”,中产家庭独占资源,曼城青训营年投入2000万美元,但85%学员来自家庭年收入大于6万美元的中产阶层,低收入群体因无力承担年均15000美元的私教和康复服务被系统性排斥。

德国青训以学生为主体,强调“业余性”与技能多元化,阻断普通家庭球员上升通道,维持中产阶级文化区隔。

英超成为最赚钱联赛,工人阶级从“参与者”沦为了“消费者”。

比赛符号化:德比代替对抗

阿根廷博卡青年与河床的“超级经典”德比,从码头工人与中产阶层的阶级对立,被包装为“世界最火爆德比”,门票溢价卖给欧美游客,工人区涂鸦成为打卡点,真实冲突蜕变为文化展演。

苏格兰球迷“Anyone but England”(输给谁也不能输给英格兰)的民族对抗,被英超全球化营销转化为“英伦内战”的消费IP。

工人阶级的足球从未死去,它只是被迫换上了资本的球衣,继续在绿茵场下进行着无声的越位。

资本并未完全胜利

2004年,德国柏林联合队因缺150万美元保证金,球迷发起了“献血换资金”行动,2008年,2000名球迷义务劳动14万小时翻修主场,以身体对抗资本逻辑。

2014年公投期间,凯尔特人球迷拉起“反对帝国主义”的横幅,唱起“反英格兰”歌曲,将球场变作独立运动的阵地。

利物浦球迷在撒切尔葬礼时街头狂欢,高唱“叮咚,巫婆死了”,老特拉福德球场拒绝为她默哀,揭示了社会没有愈合的伤口。

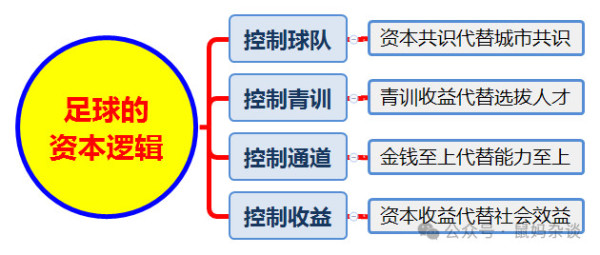

足球的资本逻辑

控制球队:资本共识代替城市共识

资本为了防止球迷将球场变成凝聚城市共识的场所,系统性地解构球迷的城市共识,中超球员平均年薪200万,使他们成为脱离社会生活的经济贵族,如果不听话,随时可以不让其出场,于是我们就看到了球员参加国家队比赛时散步的情况,参加国家队比赛受伤了就会影响俱乐部比赛,那可是真金白银啊。

但他们没想到的是,现在是互联网社会,你不让球迷在球场聚集,但可以在网上聚集,最近闹出的球迷抵制赞助商事件,就是对资本的回击。

控制青训:青训收益代替选拔人才

中国青训年均投入成本已逼近15万元,这不是普通家庭能承受的。

一线城市足球学校的精英青训营,普通家庭占比更低,深圳某足校2024年新生中只有9%来自工薪家庭。

精英青训依赖基因检测、生物力学分析等科技手段选材,再加上海外集训年均成本50万+,普通家庭无法企及。

新疆因低成本训练模式涌现了大量普通家庭球员,占全国U系列赛事的27%,反映出东部精英青训的阶级封闭性。

2023年抽样调查显示,00后球员中普通家庭子弟占比已降至28%。

俱乐部一边高薪引援,一边削减青训投入,中超11家俱乐部未达青训投入基准线,这种短线操作注定无法长久。

控制通道:金钱至上代替能力至上

谁有钱谁就可以进国家队,你水平再高,也只能报国无门。

李铁案曝光的进国家队6000万的报价,彻底堵死了普通家庭球员的上升通道。

甚至出现了归化球员的骚操作,“中国”二字的球衣不是谁都能穿的,我们可以输球,甚至可以一直输球,你归化球员,相当于告诉世界,中国人踢不好球。

要命的是,归化了还不好好用,这里面有多少弯弯绕,大家发挥想象吧。

控制收益:资本收益代替社会效益

2023年中超均价480元的票价,相当于工人日薪的2倍,将工薪阶层球迷占比从52%压缩至18%;

球迷成了消费者,花钱买快乐,收益被资本独占。

中超热门场次黄牛票价溢价620%,这是黄牛与资本的共谋,不是不能,而是不想,它们通过票价进行着球迷的阶级筛选。

中超公司2006年成立以来6任董事长全部落马,足协通过中超公司截留联赛分红,并虚开发票套取资金。

万达2011年注资5亿支持青少年留洋,但足协通过虚报项目(如“希望之星”计划)、高价外包中介(关联公司运作)截留资金,实际成才率不足0.1%

中国工薪球迷的沉默见证着权力和资本对工薪阶层的系统性剿灭。

苏超的足球逻辑

苏超的火爆,是将资本足球变成了城市足球,将资本至上变成了城市认同,将精英足球变成了平民足球,将阶级对抗变成了阶级对话。

球场不再是阶级筛选器,而是全民娱乐场,苏超终于正确回答了“足球该为谁服务”的终极问题。

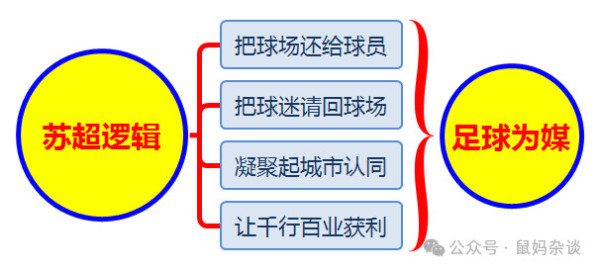

把球场还给球迷,把球迷请回球场,以足球为媒,凝聚起城市共识,让千行百业获利,这就是苏超的逻辑。

苏超以低票价粉碎了资本壁垒,10元门票占比70%,工薪球迷占比回升至63%,甚至大量不懂球的人也走进了球场,球场重新成为跨阶级对话的公共广场,而不只是资本的华丽包装。

苏超不靠足球挣钱的“足球+文旅”方案,让人拍案叫绝,徐州对宿迁“楚汉之争”激活了大家的历史记忆,“比赛第一,友谊第十四”的口号让人捧腹大笑,“小龙虾大战水蜜桃”的梗让人忍俊不禁,这种自下而上的文化生产能力,使足球重新成为市民文化的载体。

徐州对宿迁的比赛,19次队医上场,6人担架离场,荒诞的背后是业余足球对专业垄断的反抗,是对城市荣誉的坚守,在泰州主场对宿迁的比赛中,甚至出现了抗美援朝特级战斗英雄杨根思的“三个不相信”:不相信有完不成的任务,不相信有克服不了的困难,不相信有战胜不了的敌人,这……宿迁不是我们的敌人,我们是兄弟,都是1996年7月19日成立的。

结语

比赛结束的哨音响起,一位老工人喃喃自语:“他们笑我不懂越位,可谁又在乎呢?这地方让我想起三十年前的钢厂联赛,那时我爹还在……”。

足球从未死去,它只是等待一场足够野性的春雨,浇醒被资本封印的大地。

资本可以买下整座球场,却买不走看台上三万工人齐唱战歌时,那震裂阶级天花板的声浪。

当盐城少年用蛤蜊打磨球鞋,当常州大妈在场边颠锅炒饭,足球终于挣脱资本的枷锁,回归它本来的名字:劳动者的诗歌。

苏超证明,绿茵场仍是现代社会最后的阶级粘合剂,在这里,输赢固然重要,但更重要的是,我们依然能听见彼此心跳的共鸣。

“踢的是球,赛的是城,赢的是共同未来。”

绿茵场成为了城市的超级路由器,将文旅、制造、农业、数据链重新排列组合。

当比赛结束的哨声响起,足球安静退场,而千行百业的同频共振,才刚刚开始。

图片均来源于网络,如有侵权,请联系删除

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群

|

|

|

|

|

|

|

|